|

|

|

ORIGINAL PAPERS / ARTICLES ORIGINAUX

ETIOLOGIES DES ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX ISCHEMIQUES ET FACTEURS ASSOCIES A BOBO-DIOULASSO, BURKINA FASO

AETIOLOGIES OF ISCHAEMIC STROKE AND ASSOCIATED FACTORS AT BOBO-DIOULASSO, BURKINA FASO

E-Mail Contact - OUEDRAOGO Pingdéwendé Victor :

pvictoro123@gmail.com

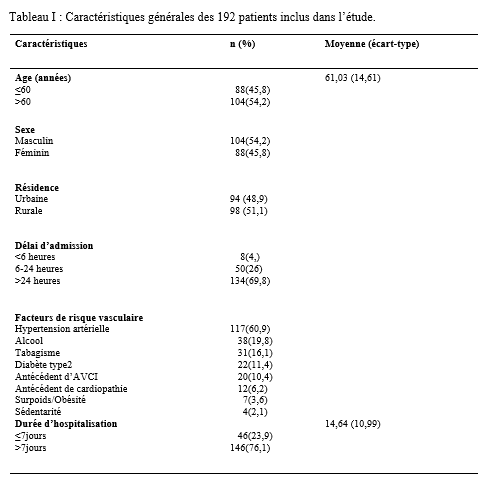

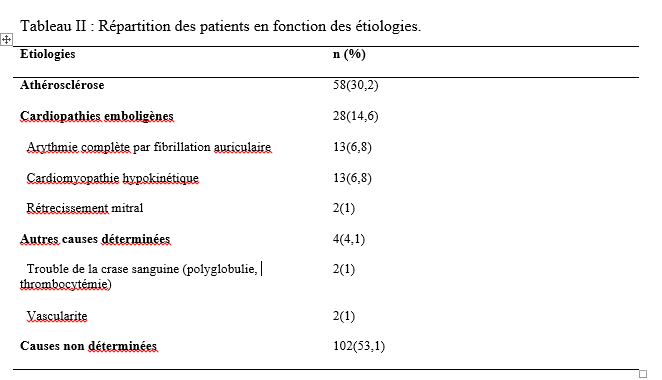

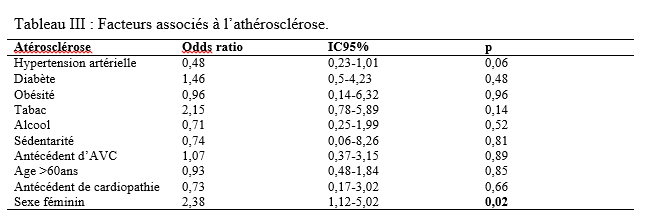

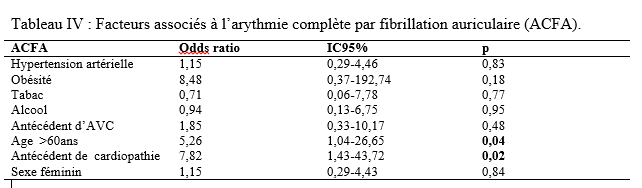

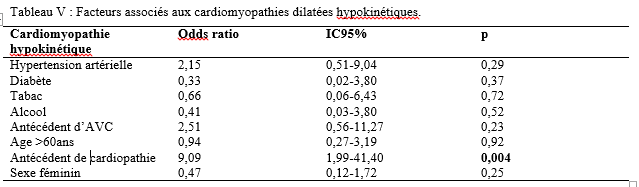

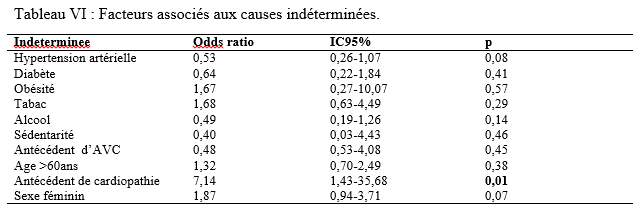

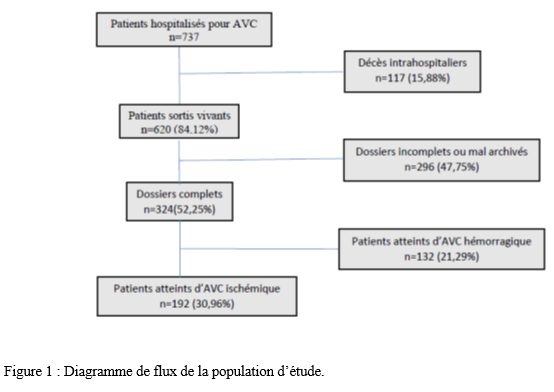

RESUME Introduction : Le pronostic des accidents vasculaires cérébraux ischémiques (AVCI) est considérablement associé à la prise en charge étiologique. Peu d’études ont analysé les étiologies des AVCI dans notre contexte. Notre objectif était d’analyser les facteurs associés aux étiologies des AVCI chez les patients suivis au Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou de Bobo-Dioulasso. Méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective portant sur une période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 et concernant tous les patients âgés de 15 ans et plus, suivis après un AVCI. Résultats : Au total, 192 patients ont été concernés par cette étude. L’âge moyen était de 61,03 ans. Le sex-ratio H/F était de 1,18. Les facteurs de risque cardiovasculaire étaient principalement l’hypertension artérielle chronique chez 117 (60,9%) patients, l’alcoolisme chez 38 (19,8%) patients et le tabagisme chez 31(16,1%) patients. L’antécédent de cardiopathie était noté chez 12 (6,2%) patients. La durée moyenne d’hospitalisation était de 14,64 jours. Concernant les étiologies, l’athérosclérose était majoritairement représentée, suivie des cardiopathies emboligènes avec des proportions respectives de 30,2% et 14,6%. Cependant, les causes indéterminées représentaient 53,2%. Le sexe féminin était associé à l’athérosclérose (p= 0,02 ; OR= 2,38; IC95%: 1,12-5,02). L’âge supérieur à 60 ans était associé à l’arythmie complète par fibrillation auriculaire (p= 0,04 ; OR= 5,26 ; IC95%: 1,04-26,65). L’antécédent de cardiopathie était associé à l’arythmie complète par fibrillation auriculaire (p= 0,02 ; OR= 7,82 ; IC95%: 1,43-43,72), aux cardiomyopathies dilatées hypokinétiques (p= 0,004 ; OR= 9,09 ; IC95%: 1,99-41,40) ainsi qu’aux causes indéterminées (p= 0,01 ; OR= 7,14 ; IC95%: 1,43-35,68). Conclusion : Le dépistage et la prise en charge de ces facteurs associés aux étiologies permettront de réduire le fardeau des AVC ischémiques. Mots-clés : Accidents vasculaires cérébraux ischémiques ; Etiologie ; Facteurs associés ; Bobo-Dioulasso ; Burkina Faso. SUMMARY Introduction: The prognosis of ischaemic strokes is strongly associated with the management of the aetiology. Few studies have analysed the aetiologies of ischaemic strokes in our context. Our aim was to analyse the factors associated with ischaemic stroke aetiologies in patients followed at the Sourô Sanou University Hospital in Bobo-Dioulasso. Methods : This was a retrospective study covering a period from 1 January 2017 to 31 December 2019 and including all patients aged 15 years and over followed after ischaemic stroke. Results: A total of 192 patients were included in this study. The mean age was 61.03 years. The sex ratio M/F was 1.18. Cardiovascular risk factors were mainly chronic arterial hypertension in 117 (60.9%) patients, alcoholism in 38 (19.8%) patients and smoking in 31 (16.1%) patients. A history of heart disease was noted in 12 (6.2%) patients. The average length of hospitalisation was 14.64 days. Atherosclerosis was the most common aetiology, followed by embolism-induced heart disease (30.2% and 14.6% respectively). However, indeterminate causes accounted for 53.2%. Female gender was associated with atherosclerosis (p= 0.02; OR= 2.38; CI95%: 1.12-5.02). Age over 60 was associated with complete arrhythmia due to atrial fibrillation (p= 0.04; OR= 5.26; CI95%: 1.04-26.65). Previous heart disease was associated with complete atrial fibrillation arrhythmia (p= 0.02; OR= 7.82; CI95%: 1.43-43.72), hypokinetic dilated cardiomyopathy (p= 0.004; OR= 9.09; CI95%: 1.99-41.40) and undetermined causes (p= 0.01; OR= 7.14; CI95%: 1.43-35.68). Conclusion: Screening for and management of these aetiological factors will reduce the burden of ischaemic stroke. Keywords: Ischaemic stroke ; Etiology ; Associated factors ; Bobo-Dioulasso ; Burkina Faso Introduction Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques (AVCI) sont les types d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) les plus fréquents. Ils sont causés par une interruption de l’irrigation sanguine de certaines régions du cerveau, ce qui entraîne un manque d’oxygène conduisant à une défaillance fonctionnelle et à la nécrose du tissu cérébral [9]. L’AVCI représentant jusqu’à 87% du fardeau mondial de l’AVC, est un trouble hétérogène avec plus de 100 pathologies impliquées dans sa pathogenèse [4]. Le pronostic des AVCI est considérablement associé à la prise en charge étiologique. Jonson et al [7] ont montré que 87,9% des AVCI étaient dus à des facteurs de risque potentiellement modifiables, mettant en évidence l’énorme possibilité de diminuer la charge des AVC par la réduction de l’exposition aux facteurs de risque. Dans l’étude INTERSTROKE, l’hypertension, le tabagisme, l’obésité abdominale, l’alimentation et l’activité physique représentaient plus de 80% du risque global d’accident vasculaire cérébral [14]. Les causes des AVCI comprennent les mécanismes thromboemboliques, athérothrombotiques, microangiopathiques et hémodynamiques. L’imagerie cérébrale, le bilan cardiovasculaire et biologique jouent un rôle capital dans la recherche étiologique. Malgré la faiblesse des moyens techniques et des difficultés financières rencontrées par les patients en Afrique subsaharienne, les causes des AVCI restent dominées par l’athérosclérose et les cardiopathies emboligènes [2, 16]. Ces causes peuvent varier selon les facteurs de risque. La connaissance des facteurs associés aux étiologies des AVCI devrait permettre de recourir à diverses stratégies de prévention. Dans notre contexte, peu d’études ont analysé les facteurs associés aux étiologies des AVCI. Ainsi, l’objectif de ce travail était d’étudier les étiologies des AVCI et d’analyser les facteurs associés chez les patients suivis au Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou (CHUSS) de Bobo-Dioulasso. Méthode Nous avons mené une étude observationnelle de type transversal à visée analytique et à collecte rétrospective, réalisée au CHUSS de Bobo-Dioulasso qui est l’hôpital de référence de la région. C’est un hôpital dont la capacité est de 550 lits répartis dans six départements. Il comporte le seul service de neurologie de la ville, avec 6 salles d’hospitalisation et 22 lits. Cette étude s’est déroulée dans le service de neurologie. Elle a porté sur tous les patients admis pour AVC durant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Ont été inclus dans cette étude, tous les dossiers des patients âgés de 15 ans et plus, hospitalisés pour AVCI confirmé par le scanner cérébral, sortis vivants durant la période d’étude et suivis en consultation. Les cas d’AVCI pour lesquels les dossiers étaient incomplets ont été exclus. Pour chaque patient, il était établi une fiche d’enquête afin de collecter les informations suivantes dans le dossier clinique des patients : variables sociodémographiques : facteurs de risque (l’hypertension artérielle (HTA) définie par la prise d’une tension artérielle ≥140/90 mm Hg jusqu’à 72 heures après l’AVC, un antécédent rapporté d’hypertension artérielle ou l’utilisation d’antihypertenseur avant l’AVC [17], le diabète défini par un antécédent rapporté de diabète ou de prise de médicament antidiabétique ou un taux d’hémoglobine glyquée ˃ 6,5% [3], le tabagisme défini comme étant une consommation régulière de tabac au cours des 12 derniers mois, l’alcoolisme défini par la consommation d’au moins un verre par jour de toute forme de boissons alcoolisées au cours de l’année écoulée [13], l’antécédent d’AVC défini par une notion rapportée de déficit neurologique d’installation brutale compatible avec un AVC confirmé ou non par une imagerie cérébrale ; la cardiopathie [17] définie par l’évaluation cardiologique d’une maladie cardiaque antérieure ou actuelle (fibrillation ou flutter auriculaire, cardiomyopathie, insuffisance cardiaque, cardiopathie ischémique, rhumatismale ou valvulaire), la sédentarité correspondant à au moins 8 heures de temps passé en position statique (assise ou allongée) entre le lever et le coucher du soleil [10], l’obésité définie par un indice de masse corporelle ≥30 kg/m2 [11] et la drépanocytose [12] définie par la présence d’une hémoglobine anormale à l’électrophorèse de l’hémoglobine); délai d’hospitalisation ; durée d’hospitalisation; résultats des examens paracliniques rapportés dans le dossier (tomodensitométrie cérébrale ; électrocardiogramme et échographie cardiaque transthoracique lus par un cardiologue, numération formule sanguine ; sérologie syphilitique et du virus de l’immunodéficience humaine ; C-Réactive protéine ; bilan lipidique ; échodoppler des vaisseaux du cou ) et étiologies selon la classification TOAST où les étiologies des AVCI sont représentées par l’athérome des grosses artères (25% des cas), la lipohyalinose des artérioles de petit calibre (20% des cas), les cardiopathies emboligènes (25% des cas), les autres mécanismes (5% des cas) et les causes indéterminées dans 25% des cas [1]. L’analyse des variables d’intérêt a été faite sur les données complètes. Les données qualitatives ont été exprimées en pourcentage (%) et les variables quantitatives en moyenne ± écart-type. Les données ont été analysées sur STATA dans sa version 17.0. Les paramètres usuels de statistique descriptive ont été estimés pour chaque variable. Les tests de comparaison ont été faits après vérification de leurs critères de validité, en considérant un seuil de signification statistique de p<0,05. La régression logistique multivariée a été utilisée pour déterminer les facteurs associés aux étiologies des AVCI. L’anonymat des malades a été préservé, les fiches de report de cas ne comportant pas leurs identités. Seuls étaient mentionnés les numéros de dossiers. L’enquête et la vérification des fiches ont été menées par un étudiant en médecine tenu au secret médical. Résultats Cette étude a inclus 192 cas d’AVCI (figure 1). Le délai moyen de consultation était de 2,65 ± 0,55 jours. La durée moyenne d’hospitalisation était de 14,64 jours avec des extrêmes allant d’un jour à 76 jours. L’âge moyen des patients était de 61,03 ± 14,61 ans. Le sex-ratio H/F était de 1,18. Les principaux facteurs de risque (Tableau I) étaient l’HTA chronique chez 117 (60,9%) patients, l’alcoolisme chez 38 (19,8%) patients, le tabagisme chez 31(16,1%) patients, le diabète de type 2 chez 22 (11,4%) patients, l’antécédent d’AVC chez 20 (10,4%) patients, et l’antécédent de cardiopathie chez 12 (6,2%) patients. Les principales étiologies (Tableau II) étaient l’athérosclérose (30,2%) et les cardiopathies emboligènes (14,6%). Cependant, les causes indéterminées représentaient 53,2%. Concernant les facteurs associés aux étiologies des AVCI, le sexe féminin (Tableau III) était associé à l’athérosclérose (p= 0,02 ; OR= 2,38; IC95%: 1,12-5,02). L’âge supérieur à 60 ans (Tableau IV) était associé à l’arythmie complète par fibrillation auriculaire (p= 0,04 ; OR= 5,26 ; IC95%: 1,04-26,65). L’antécédent de cardiopathie (Tableau IV, V et VI) était associé à l’arythmie complète par fibrillation auriculaire (p= 0,02 ; OR= 7,82 ; IC95%: 1,43-43,72), aux cardiomyopathies dilatées hypokinétiques (p= 0,004 ; OR= 9,09 ; IC95%: 1,99-41,40) ainsi qu’aux causes indéterminées (p= 0,01 ; OR= 7,14 ; IC95%: 1,43-35,68). Discussion Cette étude porte sur les étiologies des AVCI. Les causes indéterminées, l’athérosclérose et les cardiopathies emboligènes étaient les principales étiologies respectivement dans 53,2%, 30,2% et 14,6%. Une étude antérieure faite sur le sujet âgé au CHUSS de Bobo-Dioulasso avait rapporté les mêmes principales étiologies avec 31,37% de causes indéterminées, 34,63% d’athérosclérose et 24,84% de cardiopathies emboligènes [16]. Cependant, dans une étude béninoise, les maladies cardiaques emboliques et l’athérosclérose étaient prédominantes, dans une proportion de 53% et 26% respectivement [2]. Ceci pourrait s’expliquer par la taille de l’échantillon et le caractère prospectif de leur étude dans laquelle les explorations cardiovasculaires étaient plus complètes. De même, dans une étude allemande [8], la cardiopathie emboligène était la cause la plus fréquente d’AVCI (25,6%), suivie par les causes indéterminées (22,6%), l’athérosclérose (20,9%) et la microangiopathie (20,5%). Cette différence serait due au faible taux d’explorations incomplètes (5,1%) et à l’utilisation de l’imagerie par résonance magnétique pour le diagnostic des microangiopathies. Dans la présente étude, l’athérosclérose était liée au sexe féminin. La prédominance de certains facteurs de risque cardiovasculaire chez le sexe féminin tels que l’obésité et la sédentarité pourrait traduire ce fait. En effet, une étude antérieure faite dans le même hôpital a montré que l’obésité (p= 0,005 ; OR= 29 ; IC 95%: 3,85-641) était associée au sexe féminin [15]. Aussi, les facteurs hormonaux sont évoqués. Ainsi, les femmes développent généralement l’athérosclérose après la ménopause, ce qui fait qu’elles sont plus nombreuses à en souffrir à un âge avancé par rapport aux hommes [6]. Cette étude a trouvé une association entre les cardiopathies emboligènes (arythmie complète par fibrillation auriculaire et cardiomyopathie dilatée hypokinétique) et l’antécédent de cardiopathie. Grau et al [8] ont montré que les cardiopathies emboligènes étaient dominées par les arythmies complètes par fibrillation auriculaire et les valvulopathies. Ceci démontre l’intérêt du diagnostic précoce et de la prise en charge des cardiopathies emboligènes dans la prévention des AVCI. Aussi, l’arythmie complète par fibrillation auriculaire était associée à l’âge. Ainsi, la fibrillation auriculaire multiple par 5 le risque d’AVC [18]. Sa prévalence dans la population générale augmente avec l’âge, allant de 3,7-4,2% chez les 60-70 ans à 10-17% chez les plus de 80 ans [19]. Les causes indéterminées étaient très importantes dans cette étude (53,2%). Elles avaient un lien statistiquement significatif avec les antécédents de cardiopathies. Cela témoignerait d’un mauvais suivi des patients chez qui une cardiopathie avait été diagnostiquée antérieurement. Ce taux élevé de causes indéterminées associé à la faible proportion de cardiopathies emboligènes serait dû à l’insuffisance des explorations cardiologiques qui sont totalement à la charge des patients ne disposant généralement pas d’assurance maladie. En effet, 75% et 28% des patients atteints d’AVCI ont pu réaliser respectivement l’électrocardiogramme et l’échographie cardiaque dans une étude faite sur le même site [15]. Nos résultats étaient comparables à ceux de Dash et al [5] en Inde, qui ont rapporté 57% de causes indéterminées dues essentiellement à une exploration incomplète. Conclusion Cette étude montre que les étiologies des AVCI diffèrent selon l’âge, le sexe et la présence d’antécédent de cardiopathie. L’athérosclérose et les cardiopathies emboligènes étaient les causes déterminées les plus fréquentes. L’optimisation du diagnostic et de la prise en charge des patients à haut risque pourraient contribuer à réduire le fardeau des AVC. De même, l’étiologie n’était pas retrouvée chez plus de la moitié des patients. L’amélioration de l’accessibilité aux explorations complémentaires des AVC devrait permettre de réduire le taux des causes indéterminées. Des études ultérieures prospectives devront permettre de déterminer le devenir des AVCI selon les étiologies.        Références :

|

© 2002-2018 African Journal of Neurological Sciences.

All rights reserved. Terms of use.

Tous droits réservés. Termes d'Utilisation.

ISSN: 1992-2647