|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ABSTRACT Background Brain tumours are relatively common neurosurgical conditions. Variable patterns have been described in the literature. This study seeks to unravel the pattern of intracranial tumours in Korle Bu Teaching Hospital (KBTH) based on patient demographics, clinical presentation, spatial distribution of tumor and histological findings. Method Study design is retrospective, descriptive. Data was obtained from theatre and ward records of patients treated at the neurosurgery unit of Korle Bu Teaching Hospital between January 2010 to December 2015, and histology reports obtained from the histopathology unit. Patients with intracranial tumours without definitive histological diagnosis were excluded. Histological and demographic patterns of tumours were analyzed with SPSS version 21. Results Preliminary result shows that of the 102 histologically diagnosed brain tumours, out of 335 brain tumour cases seen in the period under review, 58 (56.9%) were females and 44 (43.1%) were males. Glioma were the commonest intracranial tumours – 39(38.2%) followed by Meningioma with 37(36.2%) and pituitary adenoma – 9(8.8%). Astrocytoma was the commonest type of Glioma comprising 30(77%) of the 39 cases. Meningotheliomatous meningioma was the commonest type of meningioma with 11 (29.7%) of 37 cases. Of the 39 Gliomas 17(43.6%) were males and 22(56.4%) were females, while for the Meningioma 17(46%) were males and 20(54%) were females. The commonest symptom was headache (64%) and the commonest tumour location was supratentorial. The crude incidence rate of intracranial tumour in this study was 1.34 per 100,000 population per year. Conclusion Intracranial tumours may be relatively common in Ghana but grossly underdiagnosed due to lack of an efficient national surveillance programme and tumour registry. Gliomas are the commonest. Overall females are more commonly affected than males, including both gliomas and meningiomas. Key words: Histological diagnosis, Intracranial tumours, Korle Bu Teaching Hospital. INTRODUCTION Intracranial tumours include tumours arising from the brain or its surrounding tissues. Intracranial tumours remain a major cause of morbidity and mortality worldwide. The annual, global, age standardized incidence of primary malignant intracranial tumours is approximately 3.7 per 100,000 for males and 2.6 per 100,000 for females.[7] In the US the incidence rate of all primary malignant and non-malignant brain and CNS tumours between 2008 to 2012 was 21.97 cases per 100,000, the rate being higher in females (23.95/100,000 for a total count of 206,565 incident tumours) than males (19.82/100,000 for a total count of 150,271 incident tumour).[2] They are commoner among Caucasians.[5] Gliomas are the commonest group of intracranial neoplasms in both adults and children.[5,12] Gliomas are commoner in males while meningiomas are commoner in females.[5,8] MATERIALS AND METHODS This study is a retrospective, descriptive study based on data obtained from the hospital records of patients with intracranial tumours, diagnosed using Computed Tomography scan and/or Magnetic Resonance Imaging and treated in Korle Bu Teaching Hospital between January 2010 and December 2015. Korle Bu Teaching Hospital is the foremost teaching hospital in Ghana and the third largest teaching hospital in Africa, with a bed capacity of 2000[9]. Majority of the intracranial tumour cases in the country are treated in this hospital, being the national referral centre. An average of 2 new cases of intracranial tumour is seen at the neurosurgical clinic of the hospital every week besides those that present at the emergency room. There are three other centres where very few brain tumour surgeries are done in Ghana. RESULTS A total of 335 patients with intracranial tumours were seen in the period under review out of which 274 had surgical interventions ranging from stereotactic biopsy to open excision biopsy and ventriculoperitoneal shunting. 102 of these had histologically confirmed tumour described according to the WHO classification of Nervous system tumours. The overall gender distribution is shown in Table 1. Table 1: Overall Gender distribution of intracranial tumours seen between 2010 and 2015.

Table 2: Tumour type and gender distribution

Histological distribution of the tumour is as shown on Table 2. Glioma is commonest with 38.2%, slightly higher than meningioma accounting for 36.2% of tumours seen. Pituitary adenoma and metastatic tumours account for 8.8% and 7.9% respectively. In all the aforementioned tumours females tend to have slight preponderance compared to males, but markedly so in the metastatic group with three-quarter being females. Overall, there were also more female patients with intracranial tumours. Table 3: Histological type and age distribution

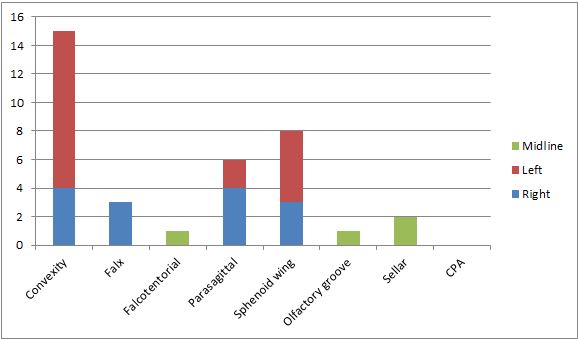

Tumour distribution based on intracranial location is shown in Table 4 below.  Figure 1 Table 4: Tumour distribution based on location

The distribution of meningioma based on location is as shown on Figure 1. Convexity meningioma is the commonest making up 15 of 37 cases, followed by sphenoid wing meningioma and parasagittal meningioma with 8 and 6 respectively.  Figure 2 Table 5 below shows the commonest symptoms and signs in these patients with intracranial tumours. The percentages were calculated based on 62 patients with detailed symptomatology. Table 5: Main symptoms and signs

DISCUSSION Intracranial tumours are relatively common neurosurgical conditions and are associated with high morbidity and mortality. Patterns of distribution of these tumours vary across the globe. This study sought to determine the pattern of intracranial tumours in neurosurgical patients with intracranial tumours who presented at Korle Bu Teaching Hospital, Accra, Ghana for treatment between January 2010 and December 2015. 102 histologically diagnosed intracranial tumours out of 335 radiologically diagnosed intracranial tumours were included in the study. Gliomas were the commonest tumour type accounting for 38.2% of intracranial tumours followed closely by meningioma (36.2%). This is in keeping with findings in other studies.[8,11,17,6,13,15,3] Although gliomas are reported to be commoner in females, there was a slight female preponderance in this study, which is similar to an earlier publication in Tema, Ghana by Andrews et al.[1] This may be the true picture or just a reflection of the fact that females tend to seek medical treatment more than men with similar conditions in Ghana. Tuberculoma have been reported to mimmick malignant tumours[14,16,10] but we have not found this to be common among our patients. The limitation of this study is the relatively small sample size, the low histological diagnosis rate and incomplete data in some patients’ records. CONCLUSION Intracranial tumour may be relatively common in Ghana but grossly under diagnosed. The crude incidence rate of intracranial tumour in this study was 1.34 per 100,000 population per year. Glioma was the commonest intracranial tumour in this setting followed by meningioma. Females were more affected by glioma, meningioma, pituitary and metastatic tumours than males. Overall females were more at risk of intracranial tumours than men in this setting. Astrocytoma was the commonest type of Glioma. Meningotheliomatous meningioma was the commonest type of meningioma. Age of patient at diagnosis varied with the tumour with the youngest age affected being 1 year and the oldest age 73 years. Pilocytic astrocytoma was the commonest paediatric tumour, followed by medulloblastoma and ependymoma. The commonest symptom was headache and the commonest tumour location was supratentorial. Convexity meningioma was the commonest location of meningioma.

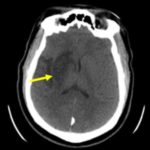

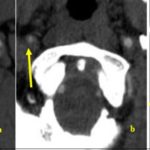

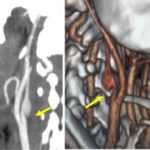

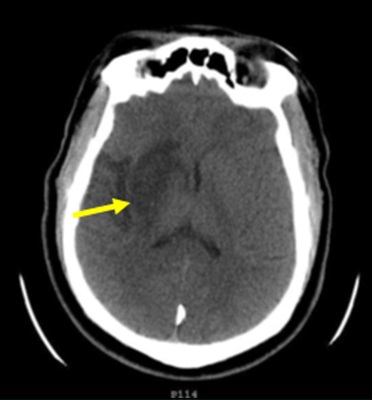

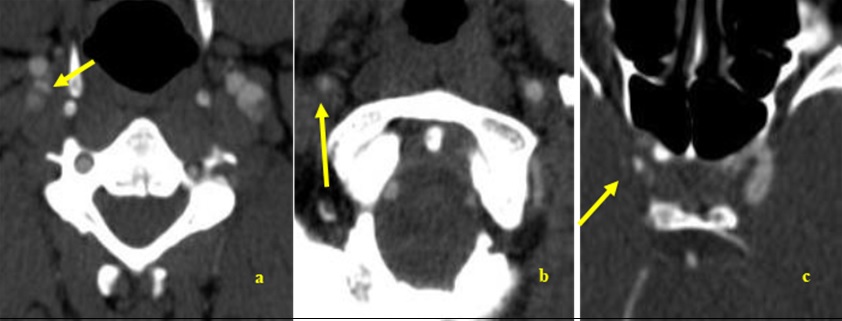

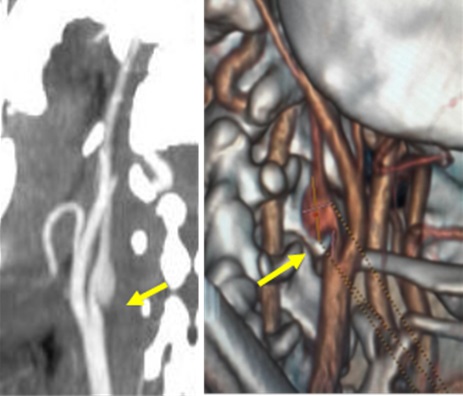

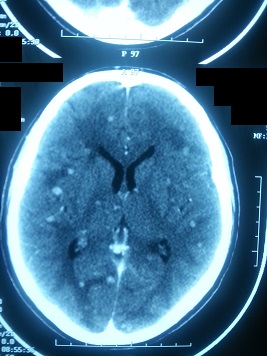

Example Content UN CAS D’ANÉVRISME DISSÉQUANT DE L’ARTÈRE CAROTIDE INTERNE SECONDAIRE À UNE DYSPLASIE FOCALE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE : CAS CLINIQUE ET REVUE DE LA LITTERATURERESUME Nous rapportons le cas d’un AVC du sujet jeune, secondaire à un anévrisme disséquant du bulbe carotidien, chez lequel l’aspect angioscannographique est évocateur d’une dysplasie focale atypique. Cette pathologie rare, décrite préférentiellement chez le sujet de race noire, n’a jamais été décrite en Afrique subsaharienne. A partir d’une revue de littérature, nous en rappelons les arguments du diagnostic clinique et radiologique. Son potentiel de récidive élevé sous traitement médical et l’efficacité avérée du traitement chirurgical nécessite donc qu’elle soit connue et diagnostiquée par les praticiens exerçant dans cette zone géographique. Mots clés : AVC – dissection – dysplasie – Race noire – Afrique ABSTRACT We report a case of ischemic stroke in a 38-year-old patient, related to a dissecting aneurysm of the carotid bulb, in which the angioscannographic aspect is evocative of an atypical focal dysplasia. This rare disease, described preferentially in black subjects, has never been reported in sub-Saharan Africa. Through a literature review, we recall the arguments of the clinical and radiological diagnosis. Its high potential for recurrence with medical treatment only and the proven effectiveness of surgical treatment therefore requires that it should be known and diagnosed by practitioners working in this geographical area. Key words: Stroke- dissection – dysplasia – black race – Africa INTRODUCTION Les étiologies des AVC du sujet jeune sont dominées par les dissections des artères cervico-céphaliques (3), en particulier celles de l’artère carotide interne. Ces dissections sont le plus souvent spontanées et peuvent être sous-tendues par des anomalies de la paroi artérielle. La plus fréquente de ces anomalies est la dysplasie fibromusculaire, pathologie diffuse du tissu conjonctif, retrouvée dans 15 à 20% des cas (8). Cependant, des dysplasies focales rares, décrites préférentiellement chez les sujets de race noire ou asiatique dans les pays occidentaux, ont été incriminées dans la genèse de dissections carotidiennes (4). Nous n’avons retrouvé aucune publication sur ces dysplasies focales en Afrique subsaharienne, où vit la majorité de la population de race noire. Nous rapportons ainsi le premier cas suspect de cette pathologie dans cette région, à Abidjan (Côte d’Ivoire) et en faisons une revue de littérature. OBSERVATION Un homme de 38 ans, porteur d’une HTA découverte à l’occasion d’un malaise mal défini 3 mois auparavant, a présenté un infarctus sylvien droit (figure 1), responsable d’une hémiplégie gauche complète, précédée de céphalées durant plusieurs jours, associée à une héminégligence visuospatiale. Le score du NIH à l’admission était de 12. DISCUSSION Cet AVC du sujet jeune, par dissection de la carotide interne proximale nous a amené, en raison de son aspect radiologique particulier, à discuter de ces dysplasies focales très rares, décrites au sein de populations noires (4). Celles-ci se caractérisent par un aspect particulier en angioscanner : une sténose effilée ayant l’allure d’un diaphragme ou d’un éperon au niveau d’un bulbe carotidien dilaté. Joux et al ont publié récemment la plus large cohorte de patients porteurs de cette anomalie, 25 sujets dont 7 avaient une confirmation histologique du diagnostic (4). Dans notre observation, bien que ne disposant pas d’examen histologique, cette étiologie nous a paru la plus probable. La découverte récente d’une HTA aurait pu faire discuter de la responsabilité d’une sténose d’origine athéromateuse. Seulement, l’absence d’autres facteurs de risque, et la normalité par ailleurs du bilan de retentissement de l’HTA rendent cette dernière cause très improbable, en particulier si l’on utilise les critères diagnostiques de la classification ASCOD (1). L’aspect effilé de la sténose était plutôt évocateur d’un « diaphragme » comme rapporté par Kubis et al. et par Joux et al. (6, 4), dont la lésion élémentaire serait une dysplasie fibromusculaire atypique focale. Celle-ci comporterait une désorganisation de la paroi artérielle, composée d’une matrice lâche avec du tissu dématié, des cellules éparses en fuseau entraînant une hyperplasie de l’intima, une média peu modifiée avec simplement une diminution discrète des fibres élastiques, remplacées par du tissu fibreux. Ces lésions ne comporteraient ni inflammation, ni calcification, ni thrombus, comme on pourrait l’observer dans l’athérosclérose (4). Il est vrai cependant que très récemment, Chaari et al. ont publié deux observations similaires de patients d’origine africaine, dont un Ivoirien, chez lesquels les anomalies histologiques étaient suggestives d’athérome, bien que l’analyse histologique se soit limitée à l’intima des artères, où une hyperplasie intimale avec un infiltrat inflammatoire et des cellules spumeuses ont été mises en évidence (2). Il est intéressant de noter que chez ces deux patients, une femme de 34 ans et un homme de 48 ans, aucun facteur de risque d’athérosclérose n’avait été retrouvé en dehors d’une contraception orale chez la première. Il est donc impossible d’affirmer avec certitude l’étiologie de ce type particulier de sténose uniquement sur la base d’aspects radiologiques évocateurs, même si dans ces deux cas, l’échodoppler avec utilisation d’un produit de contraste montrait un rehaussement vasculaire, normalement absent dans les lésions de dysplasie, non vascularisées (2). Ce premier cas rapporté d’accident vasculaire cérébral ischémique probablement lié à une dysplasie focale atypique chez un patient noir en Afrique subsaharienne souligne la nécessité de reconnaître cette maladie rare au sein de cette population. La prédominance raciale doit encore être confirmée chez les noirs Africains. L’hypothèse que cette pathologie pourrait être plus répandue en Afrique subsaharienne est plausible et nous appelons les cliniciens à la rechercher systématiquement par un angioscanner des troncs supra-aortiques pour en identifier les aspects spécifiques. Nous pourrions ainsi en évaluer le potentiel de récidive et le besoin de traitement chirurgical pour ces patients.  Figure 1  Figure 2  Figure 3

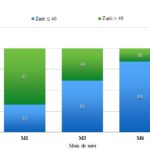

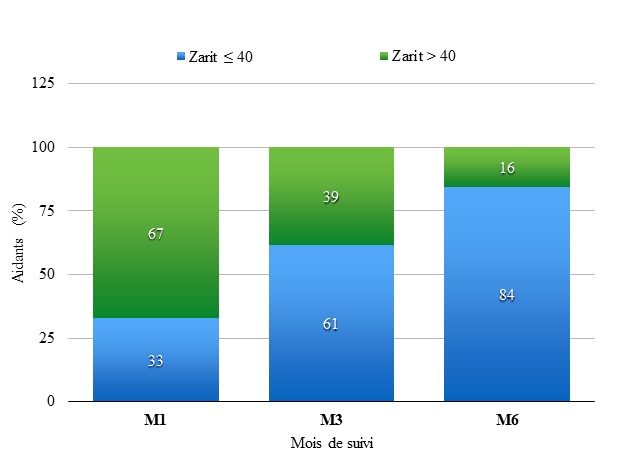

RESUME Introduction Méthode Résultats ABSTRACT Introduction Method Results Keywords: Caregiver burden, Congo, disability, stroke INTRODUCTION L’accident vasculaire cérébral est la troisième principale cause d’invalidité à long terme dans les pays industrialisés (9). Après le retour au domicile, les patients atteints d’hémiplégie vasculaire éprouvent des limitations fonctionnelles importantes résultant d’une diminution de la mobilité, des changements de personnalité, des troubles cognitifs et de la dépression (20). L’impact psychosocial de l’hémiplégie s’étend aux membres de la famille et autres aidants naturels qui la perçoivent comme une charge (20). PATIENTS ET METHODE Il s’agissait d’une longitudinale de type analytique menée sur 12 mois, au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville (CHU-B). L’étude s’est déroulée en trois visites organisées à un, trois et six mois, au domicile des patients. Les données ont été reportées sur un cahier d’observation. A été considérée comme aidant principal, la personne « non professionnelle » qui est venu en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à la personne hémiplégique, pour les activités de la vie quotidienne pendant toute la période du suivi (24). La variable principale était la charge que le handicap du patient représente pour l’aidant, évaluée par l’échelle de Zarit, fiable et validée dans ce sens (2). Elle comprend 22 items cotés de 0 à 4. Ces items avaient une cotation de 0 à 4 ; avec 0 = jamais, 1 = rarement, 2 = parfois, 3 = assez fréquemment, et 4 = toujours. Un score total inférieur ou égale à 40 indique une charge nulle, faible à légère, tandis qu’un score supérieur à 40 une charge modérée à sévère. Les variables secondaires déterminaient l’impact psychologique et physique de l’hémiplégie vasculaire des patients, par l’évaluation de la dépression post-AVC et de l’autonomie fonctionnelle, respectivement par le Questionnaire abrégé de Beck ou BDI pour « Beck Depression Inventory » (1, 28) et l’index de Barthel (IB) (10). Le BDI est un auto-questionnaire de 13 items cotés de 0 à 3, et un score total inférieur à 4 indique une absence de dépression. L’index de Barthel comporte 10 items, cotés chacun à 0, 5, 10 ou 15. Son score global varie de 0 à 100 et un score supérieur ou égal à 60 indique une dépendance légère ou une autonomie. Les autres variables étaient d’ordre épidémiologiques (âge du patient et de l’aidant, le sexe du patient et de l’aidant, le mode de vie du patient avec ou sans conjoint(e), l’existence d’une activité professionnelle du patient avant l’événement vasculaire, la nature du lien entre le patient et l’aidant), cliniques (présence ou non d’une aphasie, la latéralité de l’AVC, le type d’AVC, la survenue ou non de complications) et thérapeutique (l’observance ou non de la rééducation) RESULTATS Données sociodémographiques, cliniques et thérapeutiques des patients Données sociodémographiques et détermination de la charge des aidants Tous les patients avaient un aidant principal pendant la période d’étude. Il s’agissait d’un descendants (enfants ou autres) dans 44,5% des cas, de l’époux ou épouse dans 41,3% des cas et d’un collatéral dans 14,2% des cas. On comptait 46 femmes (65,7%) et 24 (34,3%) hommes. L’âge moyen des aidants était de 41,4±11,9 ans, avec une médiane de 40 ans, et significativement inférieur à celui des patients (p<0,001). Le score de l'échelle de Zarit était en moyenne de 44,8±10,6 à un mois; 36,4±12,1 à trois mois et 27,2±13,8 à six mois. La variation moyenne du score entre le premier et sixième mois de suivi était statistiquement significative, soit -17,6±8,16 (p<0,001). Six mois après l'AVC, le score de Zarit étaient inférieur à 40 chez 84,3 % des aidants (figure 1). Détermination des facteurs prédictifs de la charge de l’aidant Toutes les variables des patients et des aidants ont été appliquées à une analyse univariée pour déterminer leur association avec l’importance de la charge des aidants à un et six mois de suivi (Tableau III). Les paramètres ayant une significativité à 20% ont été intégrés au modèle de régression logistique multiple afin de déterminer les facteurs prédictifs d’une charge modérée à sévère au premier et au sixième mois de suivi. A un mois, le modèle final en régression logistique est composé des variables explicatives : âge du patient « supérieur à 65 ans » (Odds ratio = 7,7 [1,5 – 40,0] ; p=0,02) ; mode de vie « avec conjoint » (Odds ratio = 7,3 [1,9 – 28,4] ; p=0,004) et type d’AVC « hémorragique » (Odds ratio = 5 [1,5 – 21,6] ; p=0,001). À six mois, seule la variable « présence de complications » compose le modèle de régression logistique final (OR = 5.63 [1.11-28.1] ; p= 0.0342). Par ailleurs, la charge de l’aidant a été significativement corrélée à la dépression et l’autonomie fonctionnelle du patient à un et six mois de suivi (Tableau IV). DISCUSSION Durant la période de récupération, tous les patients suivis dans l’étude ont bénéficié de soins d’un aidant significativement plus jeune que le patient. Il s’agissait le plus souvent des enfants (44,5%) et des conjoint(e)s (41,3%). D’autres auteurs, en Afrique (12) et dans le monde, ont fait la même observation (7, 17), démontrant la principale implication de l’entourage familiale proche dans la prise en charge de ces patients. Il a été aussi observé que la charge moyenne de l’aidant diminue de façon significative avec le temps. La fréquence des aidants qui perçoivent leur charge comme légère ou nulle a augmenté considérablement en six mois, suggérant une certaine accoutumance des aidants à leur tâche avec le temps (17). La détermination des facteurs prédictifs de la charge de l’aidant dans notre étude a démontré que les patients ayant des conjoint(e)s auguraient une charge plus lourde pour leur aidant au premier mois. Nortey et al. (18) ont voulu estimer la charge économique des soins familiaux, y compris le niveau de la charge des soins des aidants de personnes âgées en zone périurbaine au Ghana sur une période d’un mois. Ils ont déterminé qu’environ 78% des aidants familiaux signalaient un niveau élevé de charge de soins, mesuré par le score de Zarit et que les femmes déclaraient un niveau relativement plus élevé que les hommes. Aucune différence entre les hommes et les femmes n’a été retrouvée pour les aidants dans notre étude. Bileckot et al. (4) au Congo, ont suggéré une tendance à la maternisation des patients par leur conjoint(e) dans leur étude sur la rééducation de l’hémiplégie vasculaire, notamment dans le cas de la polygamie. Par contre, Karahan et al., en Turquie (15), ont retrouvé une charge similaire chez les hommes et les femmes une année après un premier événement vasculaire. À un mois de suivi, dans notre étude, il a été noté que l’âge élevé des patients (supérieur à 65 ans) était prédictif d’une charge plus importante pour les aidants, probablement à cause de l’autonomie fonctionnelle déjà limitée par l’âge avancé de ces patients. Des observations contradictoires ont été rapportées dans la littérature. Pour certains, l’âge élevé (19) ou le jeune âge (26) pouvaient expliquer l’importance de la charge initiale, même après une année d’évolution. McCullagh (17), quant à lui, affirme que l’âge n’influence en rien la charge initiale des aidants, même après 12 mois. Par ailleurs, l’AVC hémorragique a aussi été relevé dans notre étude comme un facteur prédictif d’une charge plus importante des aidants ; probablement à cause de la gravité initiale de ce type AVC. Ce qui justifie, qu’après six mois de suivi, ces deux facteurs ne soient plus associés à la charge de l’aidant. Par contre, la nature du lien entre les aidants et les patients n’a présenté aucune influence sur la charge perçue par les aidants dans notre étude, ce durant toute la période de suivi ; fait rapporté antérieurement pour différents délais de suivi (19, 26). À 6 mois de suivi, seule la présence de complications a été associée à la charge importante des aidants. Un changement a donc été observé entre les facteurs prédictifs de la charge de l’aidant à un mois et à 6 mois. Ces facteurs complexes et en constante évolution auraient une influence variable temporellement sur la charge de l’aidant (19). En ce qui concerne l’autonomie fonctionnelle à un mois dans notre étude, elle a été inversement corrélée de façon statistiquement significative à la charge de l’aidant, mais pas la dépression. Visser-Milly et al. (27) ont fait la même observation. Par contre, Thommessen et al. (25) ont noté une corrélation positive entre la charge de l’aidant et l’humeur dépressive des patients âgés, mais pas avec l’incapacité fonctionnelle de ces derniers. Leur évaluation a été effectuée six mois après l’événement vasculaire. Aucune corrélation entre la charge de l’aidant d’une part et l’autonomie fonctionnelle et l’état mentale des patients d’autre part, n’a été rapportée par ailleurs (19). Cependant, à six mois de suivi, l’autonomie fonctionnelle de nos patients n’était plus corrélée à la charge de l’aidant alors que la dépression le devenait, comme retrouvé dans l’étude de Thommessen et al. (25). Il semble avoir une accoutumance et une adaptation à la dépendance physique des patients par les aidants mais pas à leur humeur. Scolan et al. (21) ont rapporté une augmentation sur cinq années de suivi de la charge de soins des aidants naturels de patients victimes d’un premier événement vasculaire, mais avec une dégradation des performances fonctionnelles de ces derniers. Cependant, Nortey et al. (18) ont indiqué dans leur étude que 87% des aidants familiaux signalaient un niveau élevé de stress financier en raison de la prestation de soins à leur parent âgé. Ils ont établi que la situation financière du couple aidant-patient s’empirait chez 62,2% des cas. Par ailleurs, Dankner et al. (8) ont étudié le bien-être des aidants à long-terme, soit plus d’une année après l’événement vasculaire, dans une communauté de patients ayant survécu à un AVC ischémique. Les aidants avaient rapporté un faible niveau de qualité de vie et un niveau élevé de charge, d’anxiété et de dépression. Le niveau d’anxiété des aidants était supérieur à celui des survivants (respectivement, 7,7 ± 5,1 vs 5,8 ± 4,5, p = 0,02) et représentait la seule caractéristique associée à la charge globale des aidants. Il a été suggéré la possibilité d’un effet de propagation de la maladie sur les aidants naturels des patients atteints d’AVC. Simon et al. (23), dans une cohorte d’aidants et de non-aidants appariés au cours de la même période, ont indiqué que les aidants étaient 2,5 fois plus susceptibles que les non-aidants d’avoir une détresse psychologique significative. Caro et al. (6), au Brésil n’ont par contre retrouvé aucune corrélation entre le niveau d’autonomie post-AVC et la charge des aidants naturels. Ils ont par contre retrouvé une corrélation modérément négative entre l’autonomie des patients et la période de réhabilitation (r = −0.398). Il y aurait donc un intérêt de prendre en charge le stress voire la dépression des aidants, comme le suggère Karahan et al. (15), qui ont rapporté une diminution significative (p > 0,05) de la charge des soins, de l’anxiété et de la dépression des aidants après un programme de réadaptation (p <0,05) concernant des patients présentant une hémiplégie, après un premier événement vasculaire. Sevin et al. (22) ont rapporté que, deux ans après une hémicraniectomie décompressive pour un AVC sylvien malin, la majorité des patients traités était fonctionnellement indépendants et que la charge subie par les aidants naturelles semblait faible. L'intervention sur la charge de l'aidant pourrait ainsi améliorer la qualité de vie des patients. Comme rapporté par Jeong et al. (14), il y aurait un effet modificateur de la charge de l'aidant sur leur qualité de vie des patients. Ainsi, ils ont suggéré qu'accorder du sens à la souffrance des aidants, serait de leur donner la parole. CONCLUSION L’aidant principal représente un maillon essentiel dans la prise en charge des AVC, en Afrique où il existe peu de services de soins de suites et réadaptation. La charge du handicap neurologique, après un AVC, sur l’aidant principal s’améliore au cours de l’évolution, avec l’amélioration de l’autonomie fonctionnelle et de l’humeur des patients. Mais elle peut être grevée par des complications intercurrentes. Il est donc nécessaire d’inclure cette donnée lors de l’éducation thérapeutique des aidants dans le cadre d’une prise en charge globale des patients victimes d’AVC.  Figure 1 Figure 1Tableau I : Caractéristiques cliniques de l’AVC des patients (N=70)

% : pourcentage des patients ; AVC: accident vasculaire cérébral Tableau II : Données sur l’évaluation des scores de dépression et d’autonomie fonctionnelle durant les six mois de suivi

BDI: Beck Depression Inventory (< 4 = dépression absente, ≥ 4 = dépression présente»);

Tableau III : Analyse univariée des facteurs prédictifs de la charge de l’aidant

vs: versus; Tableau IV : Corrélation entre le score de dépression, l’index de Barthel des patients et la charge des aidants à un et six mois

BDI: Beck Depression Inventory (< 4 = dépression absente, ≥ 4 = dépression présente»);

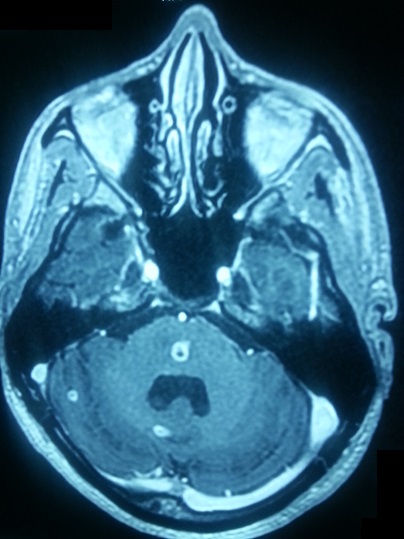

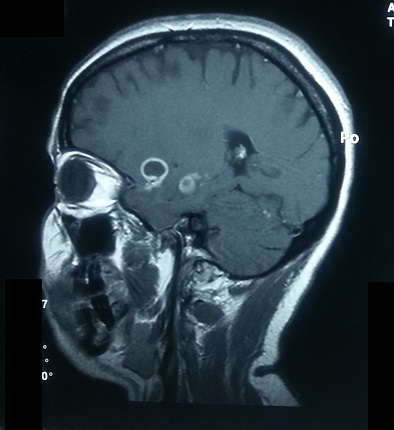

RESUME Introduction Matériel et méthode Résultats Conclusion Mots clés : Imagerie cérébrale, Tuberculomes cérébraux, Traitement. ABSTRACT Introduction Material and method Results Conclusion Key words: Cerebral tuberculomas, Brain imaging, Treatment. INTRODUCTION Malgré les efforts consentis par l’organisation mondiale de la santé, la tuberculose reste une des maladies les plus mortelles. Elle affecte principalement les populations pauvres et vulnérables et constitue une préoccupation majeure de santé publique dans le pays en développement et aussi les pays développés avec l’émergence de l’infection à virus de l’immunodéficience humaine (VIH) (40, 8). En Algérie, pour la seule année 2015, 23 879 nouveaux cas de tuberculose ont été enregistrés (41). Les variations temporo-spatiales des tuberculomes suivent celles de la maladie systémique ; elles sont influencées par le niveau socioéconomique, les mesures de santé publique et l’infection par le VIH (27). En effet, les tuberculomes ne représentent que 0,15 % de l’ensemble des tumeurs cérébrales en Angleterre alors qu’ils en constituent 20% à 30% en Inde (15,20). MATERIEL ET METHODE Nous avons mené une étude rétrospective descriptive sur une population cible représentée par l’ensemble des patients adultes pris en charge au service des Maladies Infectieuses du CHU de Sétif-Algérie entre Janvier 2005 et Décembre 2016 pour tuberculose cérébro-méningée. La population d’étude comporte les malades ayant à l’imagerie cérébrale un aspect de tuberculomes uniques ou multiples. Les patients infectés par le VIH ont été exclus de l’étude. Parmi 71 dossiers exploitables de patients ayant présenté une tuberculose cérébro-méningée, 21 (29,6 %) avaient un ou des tuberculomes cérébraux. La répartition dans le temps était régulière et chaque année le service recevait un à trois patients. Ils étaient en majorité de sexe féminin : 18 femmes et 3 hommes (sexe ratio à 0,17) ; âgés en moyenne de 36,5 ans [16 -71 ans] ; parmi eux 15 malades (71,4%) avaient au plus 36 ans. Un antécédent de tuberculose était retrouvé chez 3 malades. L’atteinte cérébro-méningée n’était pas la seule localisation chez 13 malades (62 %). La localisation pulmonaire était la plus fréquente, retrouvée chez 11 patients dont 7 avaient un aspect de miliaire à la radiographie du thorax (Tableau 1). La tomodensitométrie (TDM) était réalisée chez 15 malades et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) chez 18 malades. Parmi 14 patients ayant bénéficié des deux examens radiologiques, l’IRM était plus contributive que la TDM 12 fois (85,7%). Nous précisons également que la TDM était normale chez 3 patients. Les tuberculomes ont touché toutes les zones cérébrales ; ils étaient sus tentorielles chez 5 malades, sous tentorielles chez 2 malades et sus et sous tentorielles chez 14 malades (tableau 3). 5 patients avaient des lésions uniques et 10 autres avaient des lésions multiples ne pouvant parfois être comptées ; les autres malades avaient entre 2 et 5 lésions (Fig. 1, Fig. 2 et Fig 3). La ponction lombaire, pratiquée chez 16 patients, avait ramené un liquide cérébrospinal (LCS) normal au plan cyto-chimique chez 2 patients. Chez les 14 autres malades, le liquide était lymphocytaire, contenant au plus 500 éléments/mm3. Précisément, 10 malades avaient moins 250 éléments/mm3, 3 autres avaient entre 250 et 325 éléments/mm3 et un malade avait 500 éléments/mm3. L’hypoglycorachie était retrouvée 10 fois et l’hyperproteïnorachie 9 fois ; la proteïnorachie a dépassé 2 g/l dans 4 cas. Tous nos malades ont reçu le même protocole de chimiothérapie antibacillaire comportant 4 molécules : Isoniazide, Rifampicine, Pyrazinamide et Ethambutol pendant deux mois relayés par 2 molécules : Isoniazide et Rifampicine. Dans 6 cas, le pyrazinamide et/ou l’isoniazide étaient substitués par une fluoroquinolone en raison d’une hépato-toxicité médicamenteuse. La durée de traitement anti tuberculeux a été fonction de l’évolution clinique et radiologique et a varié entre 9 et 18 mois. Dans la majorité des cas, le traitement n’était arrêté qu’après disparition des lésions à l’imagerie cérébrale. Dans seulement 3 cas, le traitement était arrêté en dépit de la persistance de lésions minimes à l’imagerie ; chez ces trois malades, il n’y avait pas eu d’aggravation post thérapeutique (après des reculs de 11 ans, 11 mois et 4 mois). En plus du traitement anti tuberculeux, 19 malades ont reçu une corticothérapie pendant 2 à 3 mois. Aucun décès n’a été observé ; 6 malades ont gardé des séquelles neurologiques : cécité : 1 cas, déficit moteur : 2 cas, strabisme : 2 cas et épilepsie : 1 cas. En analyse statistique univariée, nous avons étudié séparément l’influence du sexe, de l’âge et du délai d’hospitalisation sur l’ensemble des variables cliniques, para cliniques et évolutives ; la différence était constamment non significative. DISCUSSION Les tuberculomes constituent des masses expansives intracrâniennes faites de tissu granulomateux tuberculeux (correspondant à un élargissement des foyers de Rich) ayant été contenu et limité par les défenses immunitaires de l’hôte. Le TNF-α semble jouer un rôle décisif dans la formation des granulomes et le confinement de l’infection à mycobactérie (27). Les tuberculomes sont fermes, sphériques et leur taille peut atteindre 10 cm. Leur fréquence, au cours de la tuberculose cérébro-méningée, est diversement appréciée et varie d’une étude à une autre ; dans certaines études, les taux rapportés sont proches du nôtre – 29,2 % – et parfois le dépassent (5) alors que dans d’autres études, les taux en sont nettement plus faibles (< 10%) (25). La survenue des tuberculomes à un âge précoce est fréquemment rapportée (19) ; par contre la prédominance féminine, retrouvée dans notre étude, n'est pas signalée au cours de la tuberculose neuro-méningée. Toutefois, il a été clairement établi que les femmes développent plus volontiers des formes extra pulmonaires de tuberculose que les hommes ; constatation qui n'a reçu, à ce jour, aucune explication (9). La présence concomitante d'une tuberculose extra-cérébrale, retrouvée chez 62% de nos malades, est fréquente et dépasse 50% des cas dans certains écrits (19) ; des anomalies d'une tuberculose active à la radiographie du thorax sont retrouvées dans 30 à 83 % des cas (39,10). Les manifestations cliniques des tuberculomes n'ont aucune spécificité et dépendent essentiellement de leur localisation au niveau du parenchyme cérébral. Ils se caractérisent le plus souvent par un début subaigu (le cas de l'ensemble de nos malades) associé à, des degrés variables, des céphalées, un syndrome d'hypertension intracrânienne et/ou des troubles de la conscience allant de la confusion au coma carus. Les convulsions notés chez 08 de nos malades sont en rapport avec la localisation préférentielle cortico sous corticale des tuberculomes. La faible fréquence des troubles de la conscience chez nos malades ne nous permet pas de tirer des conclusions car cela pourrait être expliqué par le biais de recrutement ; les malades comateux sont généralement pris en charge en réanimation ou en neurochirurgie en cas de nécessité d'un geste chirurgical. Les tuberculomes peuvent inaugurer le diagnostic de la maladie tuberculeuse ou parfois se développer lors du traitement d'une localisation neurologique ou autre, en rapport avec une réaction paradoxale (32). L'imagerie cérébrale participe amplement au diagnostic positif et au suivi évolutif des tuberculomes. À la TDM cérébrale, aucune image n'est spécifique de tuberculome. En l'absence d'injection de produit de contraste, la lésion peut être isodense, hyperdense ou de densité mixte. Après injection de produit de contraste, l'aspect le plus typique est une lésion hypodense avec prise de contraste périphérique en couronne, associé parfois à des calcifications centrales réalisant la classique image en cible qui suggère le diagnostic. Cet aspect n'est ni constant (1 à 6%) ni spécifique et évoque parallèlement de nombreuses pathologies infectieuses ou autres : cysticercoses, abcès à pyogènes, sarcoïdose, métastases, gliomes, lymphomes....etc. (31). Dans notre série, outre l'origine tuberculeuse, l'éventualité de localisations métastatiques néoplasique était fréquemment évoquée. Toutefois, la TDM cérébrale peut ne pas objectiver les tuberculomes de petites tailles ou ceux situés en sous tentoriel. Dans cette étude, 3 malades avaient une TDM normale contrastant avec une IRM pathologique, de même l'IRM était plus contributive que la TDM chez 12 malades parmi 14 ayant bénéficié des deux examens radiologiques (85,7 %). Toutes ces constatations, rapportées d'ailleurs par d'autres études (38), confirment l'intérêt et la nécessité de l'IRM dans cette indication. À l'IRM, le tuberculome apparait en T1 comme un hyposignal modéré de la substance blanche, parfois plus marqué en périphérie du fait de la couronne démateuse. En séquence pondérée T2, la lésion est contrastée en négatif au sein de la plage démateuse en hypersignal. Le centre de la lésion peut apparaitre en hypo ou en hypersignal en fonction du stade évolutif de la lésion. La capsule est en isosignal ou discret hypersignal en T1, hyposignal en T2 prenant un aspect en cible. La présence de calcifications est rarement détectée en IRM sous forme de zones sans signal à l'intérieur du tuberculome (11). A cette étape, les séquences d'imagerie par transfert d'aimantation améliorent la détectabilité des tuberculomes et aide au diagnostic différentiel (38,12). Après injection de gadolinium, on observe des prises de contraste nodulaires très intenses, plus ou moins volumineuses et souvent irrégulières. Elles peuvent être homogènes ou hétérogènes avec nécrose centrale iso ou hypointense. Les séquences par spectroscopie en IRM, non réalisées chez nos patients, trouvent un intérêt particulier pour différencier les tuberculomes des abcès à pyogène, des néoplasies et des cystisecoses. Les tuberculomes montrent une élévation du pic lipide (hautement spécifique), une augmentation de la choline et une diminution de N acetylaspartate (NAA) et de la créatinine ; le rapport choline/créatine est supérieur à 1 dans tous les tuberculomes. Dans les abcès à pyogène, on trouve un pic lipide associé à un pic de NAA. Dans les néoplasies, tel que les lésions métastatiques et les gliomes, on trouve un pic lipide associé à une élévation significative du rapport choline/NAA (38, 14). Le caractère multiple ou unique des lésions varie selon les études. La multiplicité des lésions, retrouvée chez la majorité de nos patients (16 patients avaient plus d'une lésion) a été rapportée par certains auteurs (1) ; alors que l'aspect solitaire des lésions qui n'a été retrouvé que chez 5 de nos patients (23,8%) était majoritaire dans d'autres études (22, 2). L'aspect de miliaire du névraxe, retrouvé chez 10 malades soit 47,6 %, est très caractéristique de la maladie. La coalescence de plusieurs tuberculomes formant une lésion multiloculée en grappe est un autre aspect évocateur (24). Les tuberculomes peuvent se localiser partout dans le cerveau aussi bien que dans l'espace sous-arachnoidien, sous dural ou épidural. En raison de la diffusion hématogène du bacille tuberculeux, la jonction cortico-médullaire est la topographie élective des tubeculomes cérébraux. Ils sont fréquemment supratentoriels chez l'adulte (le cas de notre étude) et infratentoriels chez l'enfant (1, 13). En cas d'atteinte méningée associée, situation fréquente dans notre série, l'examen du LCS retrouve souvent une réaction lymphocytaire contenant une lymphocytose souvent inférieure à 400/mm3, une hyperproteinorachie variable pouvant atteindre 4 g/L et une hypoglycorachie (34). Pour Anuradha, une proteinorachie supérieure à 3 g/L, dans la tuberculose cérébro-méningée, est associée à une augmentation de l'incidence des tuberculomes (1). L'analyse du LCS retrouve une réaction lymphocytaire hypoglycorachique et hyperproteinorachique ; l'isolement du bacille tuberculeux au niveau du LCS permet de confirmer le diagnostic. Ce diagnostic positif se heurte à plusieurs difficultés ; en effet, les modifications du LCS ne sont ni constants ni pathognomoniques : le LCS peut être normal marquant l'absence de l'atteinte méningée (13), la glycorachie peut ne pas être basse et la protéinorachie peut être normale. Parfois, la ponction lombaire ne peut être pratiquée en raison d'une contre-indication (5 cas dans notre série). Microbiologiquement, la sensibilité d'isoler le germe au niveau du LCS à l'examen direct par la coloration de Ziehl-Neelsen et à la culture sur milieux spécifiques est faible : 11 à 44 % (6, 4). La détection par amplification génique, tel que la technique de réaction de polymérisation en chaîne (PCR), du bacille tuberculeux dans le LCS est très utile pour un diagnostic rapide en attendant la culture mais sa sensibilité n'est que de l'ordre de 56 - 70 %, avec une spécificité rapportée de 87 à 98 % (6, 4). Quant à la rentabilité diagnostique de la biopsie stéréotaxique des tuberculomes, elle varie selon les séries, allant de 28% à 85% (22, 21). La précocité du traitement de l'ensemble des tuberculoses neuro-méningées est un élément pronostic majeur (16). La bonne réponse clinique au traitement antituberculeux est une autre raison pour un diagnostic et un traitement rapide (34). Le traitement des tuberculomes cérébraux est essentiellement médical (15, 17, 33), une aggravation de l'état clinique et une augmentation du risque de mortalité après exérèse chirurgicale de tuberculomes cérébraux ont été rapportés (39, 37). Dans les pays à forte endémicité tuberculeuse, en cas de suspicion de tuberculomes, l'excision ou la biopsie chirurgicale sont généralement différées aux situations de non réponse au traitement anti tuberculeux ou de signes intolérables d'hypertension intracrânienne (3). Au Sénégal, dans un algorithme décisionnel établi pour la prise en charge des images cérébrales en cocarde, le traitement anti tuberculeux d'épreuve est entrepris chez tout patient ayant un antécédent de tuberculose en l'absence d'une infection par le VIH (29). L'dème péri lésionnel et l'hypertension intracrânienne expliquent l'effet bénéfique des corticoïdes, retrouvé dans plusieurs études (30, 35). Par ailleurs, Schoemann et al. ont trouvé que la corticothérapie améliore significativement la réponse des tuberculomes au traitement et diminue l'incidence de nouveaux tuberculomes (30). Quant à la durée de traitement anti tuberculeux, elle n'est pas standardisée et vient de l'opinion des experts et de petites séries de cas. Toutefois, la plupart des recommandations internationales (américaines, britanniques et celles du Center of Disease Control) et des études de cas préconisent une durée de 9 à 12 mois (17, 33, 3,18, 23). Cette durée est généralement accompagnée d'une régression des tuberculomes. La persistance de lésions minimes à l'imagerie, a amené certains thérapeutes à poursuivre le traitement pendant des durées plus longues ayant atteint parfois 3 ans (28, 26). D'autres, ont interrompu le traitement à 12 mois malgré la persistance de petites lésions, ceci n'a pas entrainé une détérioration de l'état du patient (36) (fait constaté chez 3 malades de notre série). CONCLUSION La difficulté d’accéder à un diagnostic de certitude de tuberculome cérébral impose l’analyse soigneuse des éléments épidémiologiques, la recherche approfondie d’une localisation extra-neurologique notamment pulmonaire et la nécessité d’une IRM cérébrale ; cette dernière, avec les différentes séquences notamment spectroscopiques, contribue amplement au diagnostic de tuberculose et permet de traiter précocement les malades et d’éviter la biopsie stéréotaxique. Devant le caractère curable et la gravité de la maladie, l’origine tuberculeuse d’une masse cérébrale doit être discutée de principe en zone d’endémie. Aussi, des recommandations sur la prise en charge des tuberculomes cérébraux, précisant en particulier les cas nécessitant un geste chirurgical et la durée du traitement anti tuberculeux, devraient être élaborées.  Figure 1  Figure 2  Figure 3 Tableau 1 : Autres localisations extra-cérébrales associées aux tuberculomes

Tableau 2 : Signes neurologiques de focalisation retrouvés chez nos malades

* Paraplégies chez des patients ayant une atteinte médullaire : 2 cas de tuberculomes médullaires et 2 cas de spondylodiscite compressive. Tableau 3 : Siège des tuberculomes

Articles récents

Commentaires récents

Archives

CatégoriesMéta |

© 2002-2018 African Journal of Neurological Sciences.

All rights reserved. Terms of use.

Tous droits réservés. Termes d'Utilisation.

ISSN: 1992-2647