|

|

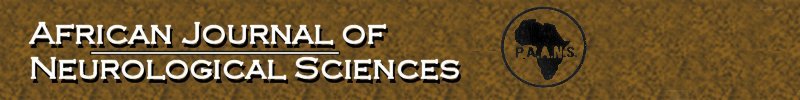

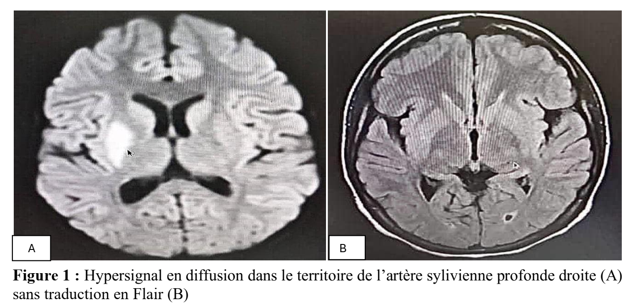

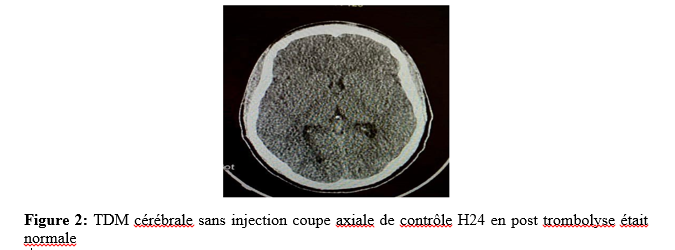

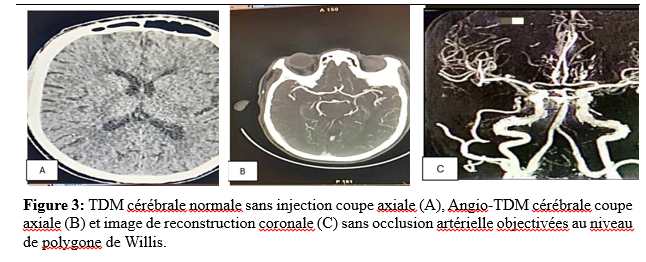

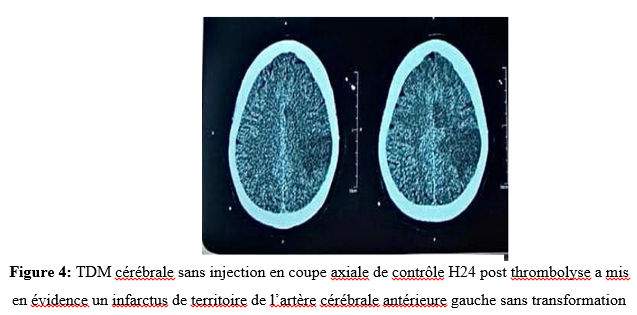

IntroductionL’accident vasculaire cérébral ischémique (AVC) est une pathologie aiguë qui constitue, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la deuxième cause de mortalité dans le monde et la troisième cause de mortalité dans les pays développés [13]. AVC ischémique se défini par l’installation brutale d’un déficit neurologique focalisé secondaire à d’une réduction ou interruption brutale du débit sanguin cérébral [3]. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) cérébrale reste la modalité de choix pour le diagnostic de l’ischémie cérébrale, elle pose le diagnostic dès la première minute et visualise le foyer ischémique quelle que soit sa taille ou sa topographie [1]. Avec le vieillissement de la population, on estime une augmentation de 55% du nombre global d’AVC d’ici 2030 [12]. En Afrique les AVC constituent 30 à 37 % des hospitalisations en neurologie et responsable d’un tiers de décès [2]. Dans notre pays, les AVC occupent une place prédominante dans l’activité hospitalière quotidienne avec 35 % des hospitalisations et une mortalité de 20,3 % [6]. La prise en charge, en extrême urgence, est le principal déterminant du pronostic vital et fonctionnel, ce qui constitue un véritable enjeu de santé publique particulièrement dans les pays en voie de développement [9].La prise en charge des AVC à la phase aiguë demeure une préoccupation en Afrique subsaharienne, remettant au premier plan la notion d’urgence neurovasculaire, n’est que rarement pratiquée en Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud, seules quelques observations isolées ont été publiées [9,10]. Nous rapportons les premiers cas de thrombolyse au cours d’un infarctus cérébral réalisés en secteur public en Mauritanie. Cas cliniques Cas clinique N° 1 : Patiente âgée de 23 ans, droitière, étudiante à l’université. Elle est reçue aux urgences de l’hôpital militaire de Nouakchott à 13h, pour un déficit moteur de l’hémicorps gauche associé à de trouble du langage de survenu brutal, évoluant depuis 1h45 min. elle n’est pas rapportée d’antécédents personnels ou familiaux connus. L’examen neurologique retrouvait une patiente consciente, bien orientée dans le temps et dans l’espace, une hémiplégie gauche totale et proportionnelle, paralysie faciale gauche, sans trouble sensitif avec un score de National Institute Health score Scale (NIHSS) à 14. L’IRM cérébrale montrait un hypersignal en diffusion avec restriction du coefficient apparent de diffusion au niveau du territoire sylvien profond droit, avec une séquence FLAIR strictement normale évoquant une ischémie aiguë dans le territoire de la sylvienne profonde droite (Figure 1).  L’indication d’une thrombolyse intraveineuse était posée. La thrombolyse a été réalisée au service de réanimation, car l’hôpital ne dispose pas d’une unité neurovasculaire (UNV). Le protocole de thrombolyse a été effectué avec l’Altéplase à la dose de 0,9 mg/kg administrée en intraveineuse selon les recommandations. L’évolution après 1h de thrombolyse était marquée par une récupération complète du langage, la régression de la paralysie faciale, une récupération partielle du déficit du membre supérieur (3/5) et du membre inférieur (2/5) avec un score NIHSS à H1 de thrombolyse à 6. A la douzième heure (H12) score de NIHSS était passé à 2. Le scanner cérébral à H24 post-thrombolyse était normal (Figure 2).  Le bilan étiologique réalisé, à savoir echo-doppler du troc supra-aortque (TSA) et echo-coeur et un Holter ECG de 24h, holter ECG de 72H, bilan lipidique, glucidique, immunologique et de thrombophilies étaient sans anomalie retrouvée. Après 5 jours d’hospitalisation la patiente a rejoint son domicile sous l’acide acetyl salicylique à 100 mg par jour avec une rééducation motrice en ambulatoire. Le score de Rankin modifié (mRS) à 3 mois était à 1 avec reprise des études universitaires. Cas clinique N°2 : Patient âgé de 57 ans droitier, ingénieur, s’est présenté aux urgences à 19h30 pour un déficit moteur de l’hémicorps droit d’installation brutale évoluant depuis 2 heures. Il était connu porteur d’une dyslipidémie et d’un diabète de type 2 non suivi. L’examen clinique retrouvait un patient éveillé, désorienté dans le temps et dans l’espace, apathique, avec une hémiplégie droite à prédominance crurale (cotation musculaire 3/5 au membre supérieur et 0/5 au membre inférieur) soit un score de NIHSS à 12. Le scanner cérébral avec angioscanner cérébral étaient normaux (Figure3).  L’indication de thrombolyse a été retenue. La thrombolyse a été réalisée au service de réanimation. Le protocole de thrombolyse a été effectué avec l’Altéplase à la dose de 0,9 mg/kg administrée en intraveineuse. Le patient a bien récupéré après traitement avec un score de NIHSS à 8 et 3 respectivement à H1 et H24.Le scanner cérébral de contrôle à H24 a objectivé un infarctus cérébral au niveau du territoire de l’artère cérébrale antérieure droite, sans transformation hémorragique (Figure 4).  L’écho-doppler des TSA, echo-cœur, holter ECG de 72H n’ont montré aucune anomalie. Le cholestérol LDL à 1,6 g/l, Hémoglobine glyquée à 8,9%. Le patient est rentré à domicile après 5 jours, il a été, mis sous acide acetyl salicylique à 100 mg, un antidiabétique oral, une statine, ainsi qu’une rééducation fonctionnelle. Le score de Rankin modifié (mRS) à 3 mois était à 0 avec une reprise des activités professionnelles. Point de vue du patient : les patients étaient satisfaits de la qualité des soins et des résultats thérapeutiques. Consentement éclairé : les patients étaient informés de la procédure de publication d’un article de recherche et ont donné leur consentement. Discussion Nous rapportons les 2 premiers cas de thrombolyse d’infarctus cérébral réalisés avec succès à l’hôpital militaire de Nouakchott. Les stratégies thérapeutiques impliquant La thrombolyse intraveineuse (TIV) ontété validées par des essais cliniques randomisés et reste à l’heure actuelle le seul traitement médicamenteux de reperfusion dans la prise en charge de l’ischémie cérébrale en phase aiguë selon les recommandations de l’European Stroke Organisation 2021 [4]. Le produit disponible dans notre contexte est l’Altéplase, activateur recombinant du plasminogène (rt-PA). L’efficacité est démontrée jusqu’à 4 h 30 après le début des symptômes. La synthèse des études montre très clairement qu’une TIV réalisée dans les 90 minutes permet de diminuer de 50% le handicap fonctionnel à 3 mois [3, 4, 5, 8]. La thrombolyse reste une pratique rare en Afrique subsaharienne et les informations sur la thrombolyse des infarctus cérébraux dans ces pays sont limitées [9, 11]. Une revue systématique de la littérature publiée par Lozano R et al montrait que les obstacles majeurs à la prise en charge de qualité de l’AVC en Afrique sont multiples. Il s’agit de la méconnaissance des signes et symptômes de l’AVC, le manque de moyens de transport médical, d’unités spécialisées dans les AVC, ainsi que le cout élevé de la thrombolyse [9]. L’IRM cérébrale reste la modalité de choix pour le diagnostic de l’ischémie cérébrale permettant de visualiser très précocement le foyer ischémique quelle que soit la taille ou la topographie [4, 5]. Mais dans notre contexte elle n’est pas toujours accessible ; Notre première patiente a été thrombolysée sur la base de l’IRM cérébrale car elle était venue l’après-midi, moment où le service d’IRM était toujours fonctionnel. En cas de non disponibilité de l’IRM, un scanner avec angioscanner cerebral est réalisé. Le scanner cérébral est généralement normal dans les 6 à 12 premières heures d’un infarctus cérébral [4]. L’angioscanner précise le niveau d’occlusion vasculaire [3]. Chez notre 2ème patient la thrombolyse était réalisée sur le scanner. La thrombolyse doit être réalisée dans un milieu disposant d’une unité de soins intensive neurovasculaire (UNV). Si non disponible, la thrombolyse peut être réalisée en ranimation pour une surveillance étroite, comme chez nos cas. La survenue d’un saignement au sein d’un infarctus cérébral est la complication principale du traitement avec un taux de transformation hémorragique entre 5 à 7% [4]. C’est un phénomène spontané qui, dans l’immense majorité des cas reste asymptomatique [4]. Chez nos cas il n’y avait pas de transformation hémorragique au scanner cérébral de contrôle fait systématiquement à H24 post-thrombolyse. Suivi post-AVC : La filière de prise en charge des AVC ne s’arrête pas à la sortie de l’hôpital, mais prend en compte également le suivi du patient après son AVC et notamment dans l’accompagnement du retour à domicile. Le suivi régulier des patients victimes d’un AVC permet de réduire les récidives en diminuant d’environ 50% la morbi-mortalité et d’aider le patient dans sa réinsertion professionnelle, sociale et permet d’améliorer sa qualité de vie [7]. Nos 2 patients ont été revus en consultation à 3 mois post-AVC avec un score de Rankin modifié (mRS) respectivement à 1 et 0. Limites de l’étude Notre étude a été limitée par le faible nombre de cas (2 cas). A ce jour, peu de patients dans notre pays bénéficient de cette prise en charge. Elle reste volontiers réservée à des patients qui ont les moyens car la thrombolyse n’est pas prise en charge par l’assurance maladie, et le produit thrombolytique n’est pas accessible même si le patient est vu initialement dans les délais. Implications cliniques et perspectives

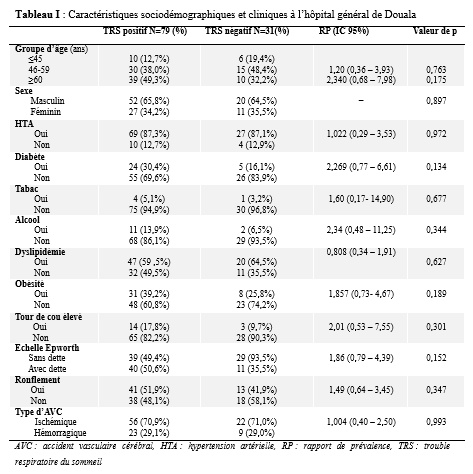

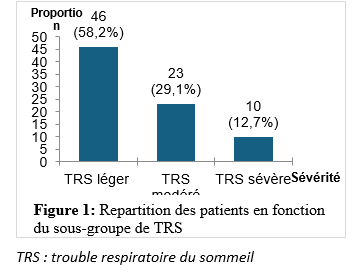

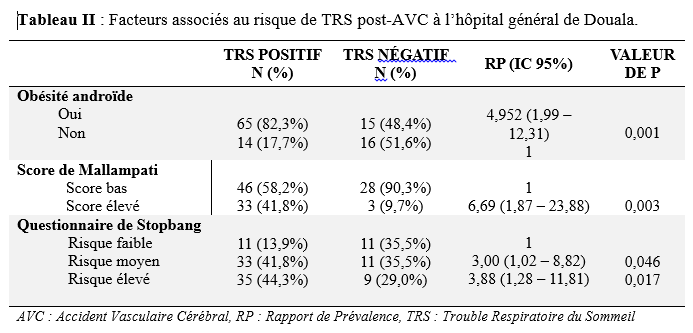

Notre étude est la première étude de thrombolyse des infarctus cérébraux au secteur public en Mauritanie qui ouvre des perspectives pour de futures recherches plus larges pour une meilleure évaluation de cette technique dans notre pays. ConclusionLa prise en charge des AVC ischémiques en phase aiguë par la thrombolyse est la modalité thérapeutique par excellence qui permet une meilleure récupération des patients. Elle doit se faire par des personnels qualifiés en neuro-vasculaire et dans un milieu adéquat pour une surveillance étroite. Chaque minute compte dans la course à la reperfusion cérébrale. Une véritable course contre la montre s’enclenche dès l’apparition des premiers signes cliniques évocateurs d’un AVC d’où l’importance de créer une filière neurovasculaire au secteur public et nos efforts doivent être poursuivis pour sa mise en œuvre effective. RemerciementsNous tenons à remercier les personnes sans lesquelles cette étude n’aurait pas été possible. Les co-auteures ont tous lus et validé ce travail Financement : Aucun financement utilisé. Conflits d’intérêts : Aucun. Code éthique : Cette étude être conformes au code d’éthique de l’Association médicale mondiale (Déclaration d’Helsinki). TROUBLES RESPIRATOIRES DU SOMMEIL CHEZ LES PATIENTS VICTIMES D’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL: UNE SÉRIE HOSPITALIÈRE À DOUALA1-Introduction Les troubles respiratoires du sommeil (TRS) représentent un groupe de troubles caractérisés par une anomalie de la respiration ou de la ventilation pulmonaire durant le sommeil, associé à une répétition d’épisodes d’hypoxémie, d’hypercapnie et d’une fragmentation du sommeil. Ils incluent le ronflement habituel, le syndrome de résistance des voies aériennes supérieures et le syndrome d’apnée du sommeil (SAS) qui est le plus fréquent de ces troubles (19,24). Le SAS se définit par un nombre excessif d’apnée ou d’hypopnée au cours du sommeil, pendant plus de 10 secondes et se répétant plus de 10 fois par heure de sommeil, s’associant à une hypersomnolence diurne (24). C’est une pathologie qui est reconnue depuis plus de 30 ans, dont l’intérêt pour la communauté médicale en dehors du domaine de la médecine du sommeil, n’a été éveillé que récemment (2,28). En effet, les TRS restent sous diagnostiqués alors qu’ils constituent un réel problème de santé publique aux Etats-Unis par sa fréquence d’une part et ses multiples conséquences d’autre part (13,26,27). Les rares études faites dans la population générale adulte révèlent que les TRS ont une prévalence de 2 à 4 % aux États-Unis et de 19 % au Nigeria (1,27). Plusieurs facteurs de risque (FDR) lui sont reconnus tels que le tabac, l’obésité, l’hypertension artérielle (HTA), le diabète de type 2, la consommation d’alcool et l’accident vasculaire cérébral (AVC) (3,18,30). Selon American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council, AVC se caractérise classiquement par un déficit neurologique attribué à une lésion focale aiguë du système nerveux central (SNC) d’origine vasculaire, notamment l’infarctus cérébral, l’hémorragie intracérébrale (HIC) et l’hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA), et constitue une cause majeure d’invalidité et de décès dans le monde entier (10). Il constitue la deuxième cause de mortalité dans le monde et la première cause d’handicap physique acquis de l’adulte (16,21). C’est la pathologie neuro-vasculaire la plus fréquente en Afrique subsaharienne avec une mortalité hospitalière estimée à 24,8% au Cameroun (17). Les FDR liés aux AVC ont été largement étudiés. Ceux retrouvés en population générale à Douala sont l’obésité, la sédentarité, l’HTA, l’alcoolisme, la dyslipidémie, le diabète de type 2, le tabagisme, l’alcoolisme, infection au Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et le SAS (30). Aux États-Unis, Dyken et al. ont trouvé une prévalence du TRS à 77% chez les hommes et 64% chez les femmes victimes d’AVC (9). Dans une étude prospective réalisée chez les femmes en Espagne, Campos-Rodriguez et al. ont montré que le risque d’AVC est plus élevé chez les patientes non traitées du TRS comparé à celles ayant reçues le traitement (6). Au Maroc, Chtaou et al. rapportent une prévalence du TRS à 61,5% chez les patients victimes d’AVC ischémique (AVCI)(7). Peu d’études ont été publiées en Afrique subsaharienne sur les TRS chez les patients victimes d’AVC (12,15,20). Au Cameroun, Mapoure et al. rapportent une proportion de 11% de SAS chez les patients victimes d’AVC (30) ; mais seulement le diagnostic de ces cas reposait sur la présomption clinique basée sur le score d’Epworth, qui n’est qu’une échelle de somnolence diurne. La rareté des données en Afrique subsaharienne associée au caractère grave de ces troubles chez les patients AVC nous a amenés à étudier la prévalence des TRS chez les patients victimes d’AVC à l’Hôpital Général de Douala (HGD). 2-Matériels et méthodes Il s’agissait d’une étude transversale analytique réalisée à l’HGD qui est une institution hospitalo-universitaire de première catégorie au Cameroun. Il dispose de 325 lits répartis dans les services suivants : Pédiatrie, Gynécologie et Obstétrique, Chirurgie, Cobalthérapie, Hémodialyse, Réanimation, Urgences, Médecine interne, Ophtalmologie, Oto-rhino laryngologie. Notre étude s’est déroulée à l’unité de neurologie sur une période de six mois allant du 1er décembre 2016 au 31 Mai 2017 et porté sur les patients suivis dans cette unité. Étaient inclus dans l’étude, les patients âgés de 15 ans ou plus suivis pour AVC confirmé par imagerie cérébrale depuis au moins 3 mois. Les patients avec hémorragie sous-arachnoïdienne, thrombose veineuse cérébrale, affections respiratoires chronique et état grabataire ont été exclus. Pour chacun des patients, nous avons collectés les données sociodémographiques (âge, sexe, profession, statut matrimonial) et cliniques (facteurs de risque cérébrovasculaire tels que l’HTA, le diabète, la dyslipidémie, l’alcool, le tabac, la cardiopathie, l’insuffisance rénale). La nature de l’AVC était obtenue à l’aide du scanner cérébral ou de l’imagerie par résonance magnétique. Pour évaluer les TRS, nous avions utilisés : – l’échelle de somnolence diurne d’Epworth qui comporte 8 questions dont chacune correspond à un score variant entre 0 et 3. Tout score supérieur à 10 témoigne d’une somnolence diurne excessive. – le questionnaire de Stop-bang qui permet d’évaluer le risque de survenue du TRS. Ce questionnaire possède une série de 8 questions répondues par OUI ou par NON. Le risque est faible si OUI à 0-2 questions ; moyen si OUI à 3-4 questions et élevé si OUI à 5-8 questions. – la classification de Mallampati qui permet de stadifier le niveau d’obstruction oro-pharyngée. Cette classification possède 4 classes allant de 1 à 4. La classe 1 correspond à la visibilité de la luette et des loges amygdaliennes ; la classe 2 luette partiellement visible ; la classe 3 palais membraneux visibles et enfin la classe 4 où seul le palais osseux est visible. Les paramètres anthropométriques (poids, taille, tour de taille, IMC, tour de cou) ont été enregistrés. L’oxymétrie nocturne de chaque patient a été faite à domicile pendant une nuit de sommeil, via un oxymètre enregistreur (marque Pulox 400) porté comme un bracelet au poignet et le capteur fixé à l’index de la main où la force motrice est la plus élevée. Ensuite l’appareil était récupéré le lendemain puis branché à un ordinateur PC pour extraire les paramètres oxymétriques grâce au logiciel SpO2 assistant. Les données ont été saisies et analysées grâce au logiciel SPSS version 20. Les variables qualitatives ont été exprimées sous forme de pourcentages et effectifs. Les variables quantitatives quant à elles ont été exprimées sous forme de médiane avec intervalle interquartile. Le Test de Khi-2 a permis de comparer les variables qualitatives et le test T de Student de comparer les variables quantitatives. La recherche des facteurs associés aux TRS s’est faite grâce à un modèle de régression logistique en bi et multi varié. Le seuil de significativité était inférieur à 0,05. Considérations éthiques Les autorisations du Comité Institutionnel d’Ethique pour la recherche en santé humaine de l’Université de Douala ont été obtenues (N°CEI-UDo/785/02/2017/T), de même que celle de l’hôpital général de Douala (N° 066 AR/Minsante / HGD/DM.02/17). La collecte des données s’est faite après l’obtention du consentement éclairé de chaque patient. L’étude était faite dans le strict respect de la confidentialité. Définitions opérationnelles des termes Troubles Respiratoires du Sommeil : toute désaturation en oxymétrie artérielle continue pendant une nuit de sommeil avec un index de désaturation en oxygène ≥ 5. Obésité androïde : tout patient avec un tour de taille supérieur à 80cm chez la femme et 94cm chez l’homme. 3-Résultats Au total, 110 patients étaient inclus parmi lesquels 72 de sexe masculin (65,5%), soit un sex-ratio de 1,89. L’âge médian de nos patients était de 58,50 ans (intervalle interquartile 51,75 – 63) et la tranche d’âge prédominante était celle supérieure ou égale à 60 ans chez 44,5% des cas. Les facteurs de risque cérébrovasculaire étaient l’HTA chez 87,3% (n=96), l’obésité androïde à 35,5% (n=39) et la dyslipidémie à 60,9% (n=67). L’AVC ischémique était retrouvé chez 78 patients soit 71% (Tableau I).  La médiane de l’index de désaturation en oxygène ajusté était de 9,60 par heure (IIQ 4,37 – 16,25). Un TRS était retrouvé chez la majorité des patients soit une prévalence de 71,8% dont 58,2% léger (IDO = 5-14,9), 29,1% modéré (IDO = 15-29,9) et 12,7% sévère (IDO ≥ 30), Figure 1.  Le ronflement était le symptôme le plus représenté avec 51,9% des patients suivi de la somnolence diurne avec 12,6%. Les facteurs associés au TRS post AVC avec le rapport de prévalence (RP) étaient l’obésité androïde [RP=4,952 (1,99 – 12,31), p=0,001], le score de Mallampati élevé [RP=6,69 (1,87 – 23,88), p=0,003], le questionnaire Stopbang avec un risque élevé [RP=3,88 (1,28 – 11,81), p=0 ,017] (Tableau II).  4-Discussion Le but de notre étude était de déterminer la prévalence des TRS post-AVC dans une étude transversale hospitalière en Afrique subsaharienne et de rechercher les facteurs associés. La prédominance masculine retrouvée à 65,8 % dans notre étude confirme les données antérieures de la littérature (7,8,12). L’âge moyen des patients est similaire à celle de Mapoure et al. au Cameroun et Chtaou et al. au Maroc (7,30). Cet âge est moins élevé comparé à l’étude de Boulos et al. au Canada (68,3ans) et Wierzbicka et al. en Pologne (68,5ans) (5,25). Ceci peut s’expliquer par l’amélioration de l’espérance de vie avec la stratégie de dépistage systématique dans les pays d’Europe et d’Amérique. Le principal symptôme retrouvé dans notre étude était le ronflement. Il n’est pas associé aux TRS alors que les recherches antérieures ont démontré que c’est un facteur de risque indépendant des TRS (11,29). Cette différence peut s’expliquer par la recherche subjective des ronflements et les moyens diagnostics utilisés selon les études. La somnolence diurne excessive évaluée par l’échelle d’Epworth, n’est pas associée aux TRS dans notre étude. Sico et al. ont démontré sa valeur prédictive négative (23). Ceci peut s’expliquer par le fait que cette dernière étude s’est limitée uniquement chez les patients victimes d’AVC ischémique. La prévalence des TRS dans notre étude est semblable à celle de Dyken et al. (77% chez les hommes) et de Lisabeth et al. (68,5%) (9,14). Par contre elle est plus élevée que celle de Boulos et al. au Canada (46,4%) qui dans sa cohorte a utilisé le questionnaire de Stopbang, le score de Berlin et le Sleep Obstructive apnea score optimized for Stroke (SOS) comme moyen diagnostic (5). Parmi les patients avec TRS, 12,7% avaient un TRS sévère, résultat inferieur comparé à l’étude de Wierzbicka et al. à 33,33% en Pologne (25). Ceci peut s’expliquer par la faite que l’étude de ce dernier a été menée uniquement chez les patients victimes d’AVC ischémique. Ces patients avec TRS sévère doivent bénéficier urgemment d’une pression positive continue qui est le gold standard de la prise en charge, peu disponible dans notre contexte. Le risque d’avoir un TRS évalué par le questionnaire de Stopbang est statistiquement significatif dans notre étude, Boulos et al. au Canada et Sarfo et al. au Ghana l’ont aussi démontré (5,22). L’obésité androïde a été retrouvée comme facteur prédictif indépendant tout comme les travaux Bassetti et al. Boulos (4,5). Contrairement à Wierzbicka et al. (25). Le sexe masculin n’était pas associé aux TRS dans notre étude alors que Boulos et al. au Canada ont démontré que c’est un facteur prédictif indépendant (5). Dans notre série d’étude ni l’âge avancé, ni le diabète ne sont associés aux TRS contrairement aux travaux de Bassetti et al. aux États-Unis (4). 5-Conclusion La prévalence des troubles respiratoires du sommeil chez les patients victimes d’accident vasculaire cérébral à l’HGD concerne 7 patients sur 10 dont près du quart d’entre eux sont classés sévères. L’obésité androïde et le score élevé de Mallampati étaient les facteurs prédictifs de l’existence d’un TRS. Contribution des auteurs : Les auteurs ont contribué à la conception du travail, à l’acquisition, à l’analyse et à l’interprétation des données : MAM, CML, DGM, MNY et MNHB. La rédaction et la révision critique du travail : MAM, CML, DGM, MNY, MNHB BGEL, EH et CKT. Tous les auteurs ont approuvé la version à publier et ont accepté d’être responsables de tous les aspects du travail. Conflit d’intérêts : Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts. Articles récents

Commentaires récents

Archives

CatégoriesMéta |

© 2002-2018 African Journal of Neurological Sciences.

All rights reserved. Terms of use.

Tous droits réservés. Termes d'Utilisation.

ISSN: 1992-2647