|

|

|

Introduction L’épilepsie est l’une des affections neurologiques les plus fréquentes. Elle touche environ 50 millions de personnes dans le monde dont 80 % dans les pays en développement (18). On estime que la prévalence de l’épilepsie dans la plupart des pays industrialisés varie entre 4 et 10 % (18). En Afrique subsaharienne, la prévalence de l’épilepsie est élevée, elle varie entre 7 et 14 ‰ (18). En Côte d’Ivoire, elle est estimée à 8 ‰ (6). L’épilepsie est associée à des croyances erronées et stigmatisantes en Afrique. Les conséquences sociales et culturelles de ces croyances et de cette méconnaissance de la maladie sont préjudiciables pour les patients. Elles peuvent être globalement résumées en un mot le rejet (stigmatisation). Ainsi de nombreux patients épileptiques vivent cachés dans l’ombre. Malgré les campagnes mondiales visant à accroitre la sensibilisation du public, la compréhension et l’acceptabilité de l’épilepsie, la stigmatisation persiste(3). Comme pour toute pathologie chronique, les patients peuvent présenter des complications qui sont organiques et/ou psychiatriques. Dans le cas de l’épilepsie, nous pouvons avoir des comorbidités psychiatriques, qui sont sous-diagnostiquées dans nos régions. En effet, bon nombre de patients épileptiques présentent des symptômes psychiatriques sévères et invalidants mais atypiques(12).Ainsi un épileptique sur trois développera au cours de sa vie une pathologie psychiatrique(12).Les comorbidités psychiatriques sont surreprésentées chez les personnes épileptiques comparées à la population générale, les plus fréquentes étant les troubles anxieux et les troubles dépressifs(12). Bien que de nombreuses études réalisées dans les pays occidentaux aient rapporté une prévalence élevée des troubles anxiodépressifs chez les patients atteints d’épilepsie, ainsi que leurs conséquences négatives, la question demeure peu explorée dans les pays en développement. Les études menées en Afrique, bien que limitées, ont confirmé une occurrence généralisée de la dépression chez les patients épileptiques. Par ailleurs, les données disponibles dans les pays occidentaux et certaines régions africaines mettent en évidence une prévalence significative et les impacts défavorables de la dépression. En Côte d’Ivoire, il existe une insuffisance notable de données spécifiques sur les troubles anxiodépressifs chez les patients épileptiques, justifiant ainsi un besoin de recherches approfondies dans ce domaine. Notre travail visait le dépistage des troubles anxiodépressifs chez les patients épileptiques suivi à Bouaké afin d’améliorer leur prise en charge. Méthode Il s’agissait d’une étude transversale et observationnelle à visée descriptive sur une période de 5 mois allant du 4 octobre 2022 au 7 mars 2023. Cette étude a inclus des patients épileptiques âgés de 18 ans et plus, pris en charge en consultation d’épileptologie dans deux structures médicales : le service de neurologie du C.H.U. de Bouaké et l’hôpital psychiatrique de Bouaké. Les patients inclus répondaient à des critères diagnostiques établis pour l’épilepsie, conformément aux définitions de la Ligue Internationale Contre l’Épilepsie (LICE). Ces critères comprenaient : au moins deux crises non provoquées survenues à plus de 24 heures d’intervalle, une seule crise non provoquée associée à une probabilité de récidive supérieure à 60 %, basée sur des anomalies détectées à l’EEG ou des lésions cérébrales visibles à l’imagerie ; ou un diagnostic précis de syndrome épileptique. Les critères de non-inclusion comprenaient les patients atteints d’une déficience cognitive sévère empêchant la complétion des questionnaires, ceux ayant refusé les évaluations psychiatriques, ainsi que les patients ayant un antécédent de suivi psychiatrique pour une pathologie préexistante. Les données ont été recueillies à l’aide d’un questionnaire comprenant :

Deux échelles de dépistage des troubles anxio-dépressifs ont été utilisées :

La qualité de vie des participants a également été évaluée à l’aide de l’échelle WHOQOL-BREF (World Health Organization Quality of Life). Plusieurs questionnaires d’auto-évaluation qualitative ont permis d’examiner divers aspects, notamment :

Ces échelles présentent néanmoins certaines limites :

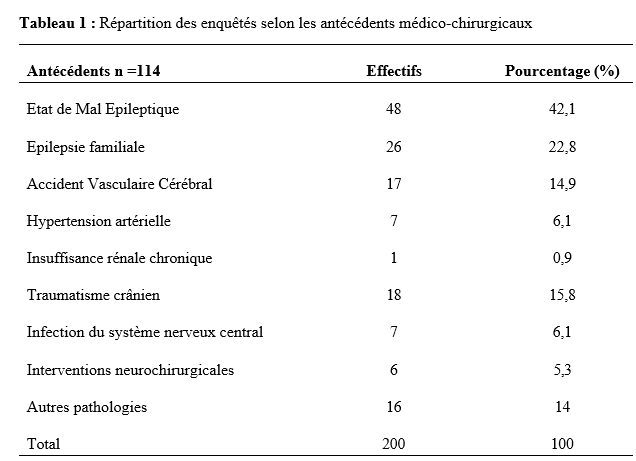

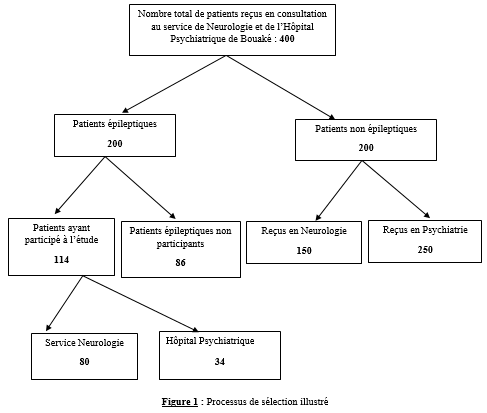

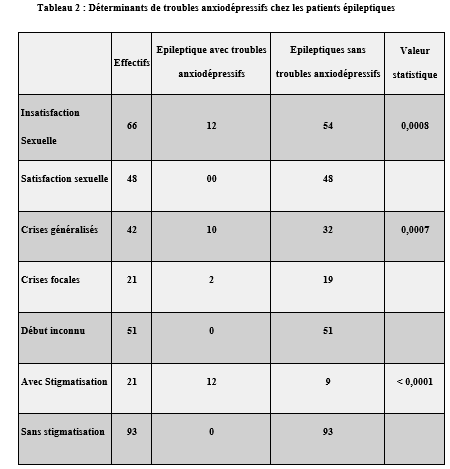

La collecte des données s’est déroulée les jours dédiés à la consultation d’épileptologie, à savoir les mardis au service de neurologie du C.H.U de Bouaké et les jeudis à l’hôpital psychiatrique de Bouaké, de 8h à 12h. L’étude a été conduite par un investigateur principal, étudiant en année de thèse au sein du service de neurologie. Chaque séance de consultation s’est déroulée sous la supervision d’un médecin senior (neurologue ou psychiatre). Le consentement éclairé des participants a été obtenu préalablement, en conformité avec les standards éthiques. Ce processus incluait la remise d’une carte récapitulative des items de l’interrogatoire et de l’enquête, accompagnée d’une explication détaillée garantissant la confidentialité des données collectées. Les participants ont donné leur accord explicite avant le début de l’enquête. L’interrogatoire a été réalisé à l’aide d’une fiche d’enquête standardisée. Pour les participants ne maîtrisant pas le français, un interprète a été mobilisé afin de faciliter la communication. Les données ont été enregistrées via les logiciels Word 2016 et Excel 2016, puis analysées à l’aide d’un masque de saisie sur Epi Info 2007. Les variables qualitatives ont été exprimées en proportions, tandis que les variables quantitatives ont été décrites sous forme de moyennes avec écarts-types et valeurs extrêmes. Les tests statistiques utilisés, étaient le test de Chi2 de Pearson et le test exact de Fischer pour d’éventuels facteurs associés avec un seuil de significativité p ≤ 0,005. Cette étude a été conduite avec l’autorisation de la direction médicale et scientifique, incluant le chef du service de neurologie du C.H.U de Bouaké et le chef du service de l’hôpital psychiatrique de Bouaké. Le consentement éclairé des patients a été obtenu après avis du comité d’éthique. Les données collectées étaient anonymes conformément aux principes éthiques en vigueur. Résultats Au cours de la période d’étude, 400 patients ont été consultés, dont 200 en consultation d’épileptologie. Parmi ces derniers, 114 patients ont été inclus dans l’étude,dont 70,2 % (80 sur 114) pris en charge au service de neurologie du C.H.U de Bouaké (Figure 1). L’âge moyen des patients était de 34 ans (± 12 ans) avec des extrêmes de 18 et 73 ans. Le sexe-ratio était de 1,6. Vingt-neuf pour cent (29 %) de la population étudiée appartenait à la tranche d’âge de 18 à 25 ans. Parmi nos enquêtés, 64 % étaient des célibataires, 31,6 % avaient le niveau secondaire et 27,2 % le niveau supérieur. La majorité des patients (80 %) résidaient en milieu familial, entourés de leurs parents, frères et sœurs. Cependant, ils demeuraient autonomes (81,6 %) dans la réalisation des activités de la vie quotidienne (autonomie évaluée par questionnaire d’auto-évaluation). Les principaux antécédents rapportés étaient l’état de mal épileptique et l’épilepsie familiale dans respectivement 42,1 % et 22,8 % (Tableau 1). Les patients avaient pour principale addiction l’alcool (21,9 %). Les crises épileptiques étaient survenues dans l’enfance chez 37,7% des enquêtés. Les crises épileptiques généralisées (36,8%), les crises épileptiques focales (18,3 %) et la perte de connaissance (16,6 %) étaient les principaux motifs de consultation. L’évaluation des troubles anxio-dépressifs a révélé une prévalence de la dépression de 3,5 % (4 cas sur 114) avec un score NDDI-E ≤ 15 dans 96,5 % des cas. Par ailleurs, 93 % des participants (106 sur 114) avaient un score GAD-7 ≤ 5, indiquant une absence d’anxiété, tandis que 7 % (8 sur 114) présentaient des troubles anxieux. Parmi les huit patients présentant des troubles anxieux, l’évaluation de l’intensité des symptômes selon l’échelle GAD-7 a révélé que quatre d’entre eux présentaient une anxiété légère (score de 5 à 9), trois une anxiété modérée (score de 10 à 14), et un une anxiété sévère (score de 15 à 21). Concernant les patients atteints de troubles anxio-dépressifs (10 %, soit 12 cas sur 114), une prédominance de l’anxiété a été observée avec une fréquence de 66 %, aucun patient ne présentant simultanément les deux types de troubles. En outre, 58,33 % des patients souffrant de troubles anxio-dépressifs (7 cas sur 12) ont été pris en charge au sein de l’hôpital psychiatrique. L’évaluation de la qualité de vie, selon l’échelle WHOQOL-BREF, était bonne dans 65,9% des cas. Néanmoins, les répondants rapportaient être “insatisfaits’’ de leur vie sexuelle, de leur vie quotidienne, de leurs relations avec les autres, de leur sommeil, de leur santé dans respectivement 57,89 %, 54,4 %, 50 %, 43,8 % et 33,3 % des cas. Soixante-six virgule sept pourcents (66,7%) des enquêtés avaient besoin d’un traitement au quotidien. Les patients signalaient des difficultés de concentration dans 66,7% des cas et 50% avaient une appréciation altérée de leur physique. Cinquante-huit virgule huit pourcents (58,8 %) estimaient ne pas avoir assez d’argent pour satisfaire leurs besoins. Les enquêtés étaient insatisfaits de leur capacité à effectuer leur activité professionnelle dans 60,5 % des cas et 55,5 % étaient insatisfaits d’eux-mêmes. (Questionnaire d’évaluation qualitative) Les crises épileptiques survenaient de manière semestrielle chez 21,1 % des patients et mensuelle chez 20,2 %. Sur le plan thérapeutique, le traitement en monothérapie le plus fréquemment utilisé était le phénobarbital (44 %), suivi de l’acide valproïque (14 %). Parmi les combinaisons antiépileptiques, les associations lévétiracétam-valproate (3,5 %) et phénobarbital-lévétiracétam (2,6 %) étaient les plus fréquentes. Une inobservance thérapeutique a été constatée chez 45 % des patients. Sur le plan évolutif, une rémission précoce des crises a été observée chez 5 patients, représentant 4,4 % des cas. À l’inverse, une pharmacorésistannce a été identifiée chez 4 patients, soit 9,1 % de la population étudiée. Parmi les facteurs épidémiologiques, cliniques et évolutifs étudiés en lien avec les troubles anxiodépressifs, les principaux déterminants identifiés dans notre étude étaient la survenue de crises généralisées (p = 0,0007), la perception de stigmatisation (p < 0,0001) et l’insatisfaction sexuelle (p = 0,0008). L’analyse statistique a été réalisée à l’aide du test exact de Fisher, dont les résultats sont synthétisés dans le tableau 2. Discussion L’étude visait le dépistage des troubles anxiodépressifs chez les patients épileptiques. La majorité de nos enquêtés étaient des jeunes âgés de 18 à 25 ans (29,8 %). Ces résultats étaient similaires à ceux d’Amel Ibtissem et al. (13) en 2012 (37 % âgés de moins de 15 ans). La moyenne d’âge dans notre étude était de 34 ans (± 12). Plusieurs études ont également rapporté de jeunes patients épileptiques en Afrique, notamment au Bénin avec Debrock et al. en 2000 (29 ± 12 ans) (8), Avodé et al. (1) en 2013 (26,1 ± 17,8 ans), et Bony et al. (6) en 2020 à Bouaké (Côte d’Ivoire), qui ont rapporté une moyenne d’âge de 20 ± 16 ans. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les populations africaines sont plus jeunes. Cette constatation est différente de celle qui est faite dans les pays industrialisés où il existe, une distribution bimodale de l’épilepsie, d’où la forte prévalence de l’épilepsie chez l’enfant et les personnes âgées. Par ailleurs, 22,8 % de nos enquêtés avaient des antécédents familiaux d’épilepsie. Nos résultats étaient proches de ceux rapportés par Bernstein et al. (5) notant 35% de patients avec des antécédents familiaux d’épilepsie et de troubles psychiatriques. Le rejet du patient épileptique par la société, comme c’est souvent le cas en Afrique, pourrait l’inciter à se marier avec une personne affectée par la même maladie, ce qui augmente le risque d’épilepsie dans la descendance (15). L’évaluation des patients a été réalisée à l’aide des échelles NDDI-E (avec un seuil fixé à 15) et GAD-7 (avec un seuil fixé à 5). Les résultats ont révélé que 10 % des patients présentaient des troubles anxiodépressifs. Ces résultats concordaient avec ceux de certaines études africaines, qui avaient également rapporté une faible prévalence des troubles anxieux et dépressifs chez les patients épileptiques, sur la base d’évaluations réalisées avec des outils différents (Les symptômes dépressifs ont été recherchés en se référant aux critères diagnostiques de la dixième révision de la Classification Internationale des Maladies (CIM 10) (2). Les résultats de cette étude diffèrent de ceux rapportés dans plusieurs séries réalisées hors d’Afrique, malgré l’utilisation d’échelles similaires, notamment le NDDI-E et le GAD-7, employées dans certaines de ces études (4,10, 16). Cette divergence pourrait s’expliquer par l’adaptation des outils d’évaluation des troubles psychiatriques au contexte africain. Le poids des préjugés sociaux associés à l’épilepsie, particulièrement marqué en Afrique, pourrait conduire les patients à développer une introversion, accompagnée de difficultés à exprimer leurs sentiments. Dans notre étude, les principaux facteurs de risque identifiés pour les troubles anxiodépressifs étaient les crises généralisées, la stigmatisation sociale et l’insatisfaction sexuelle. Ces résultats concordaient avec les observations rapportées dans d’autres études africaines, notamment celles menées au Bénin, qui ont également mis en évidence des facteurs de risque similaires (17). Ces crises généralisées, par leur caractère impressionnant et parfois traumatisant, peuvent renforcer l’anxiété et la dépression en raison de leur imprévisibilité et des impacts sur l’autonomie du patient. De plus, elles sont souvent associées à une perception de vulnérabilité accrue et à un sentiment d’impuissance, aggravant ainsi les troubles anxiodépressifs. Egalement, La stigmatisation liée à l’épilepsie reste un problème majeur, particulièrement en Afrique, où des croyances culturelles et religieuses entourant la maladie peuvent exacerber l’isolement social des patients. Par ailleurs, la littérature rapporte d’autres facteurs de risque, notamment les crises réfractaires, la présence d’idéations suicidaires, le manque de moyens financiers, les troubles du sommeil, la mauvaise observance des traitements antiépileptiques, la polythérapie et la stigmatisation (9). Les différences observées entre notre étude et celles issues de contextes non africains pourraient s’expliquer par des facteurs contextuels tels que les spécificités culturelles, le soutien social, ou encore les ressources limitées pour la gestion des troubles psychiatriques et de l’épilepsie dans les pays en développement. Cela souligne l’importance d’adopter une approche contextuelle et multidimensionnelle dans l’évaluation et la prise en charge des patients épileptiques. La perception positive de la qualité de vie observée chez nos répondants pourrait s’expliquer par leur résidence majoritaire en milieu familial (avec leurs parents, conjoints et enfants), leur permettant de bénéficier d’un environnement de proximité, de chaleur humaine et de soutien moral. De plus, leur jeune âge pourrait également constituer un facteur contribuant à cette perception favorable. Conclusion Cette étude, visant à dépister les troubles anxio-dépressifs chez les patients épileptiques en traitement à Bouaké, a révélé que la majorité des patients inclus, âgés de 18 ans et plus, étaient des hommes, célibataires et scolarisés. La prévalence des troubles anxio-dépressifs était faible, comme indiqué par les scores de dépistage NDDI-E et GAD-7. L’évaluation de la qualité de vie, réalisée à l’aide de l’échelle WHOQOL-BREF, a montré des résultats satisfaisants pour la majorité des participants, bien qu’un certain nombre d’insatisfactions aient été relevées sur plusieurs aspects. Ces résultats soulèvent la problématique de l’adaptation des outils d’évaluation au contexte africain et mettent en évidence la nécessité d’une évaluation psychiatrique complète des patients épileptiques africains.    Articles récents

Commentaires récentsArchives

CatégoriesMéta |

© 2002-2018 African Journal of Neurological Sciences.

All rights reserved. Terms of use.

Tous droits réservés. Termes d'Utilisation.

ISSN: 1992-2647